2024年04月08日

土井久幸先生クレパス画教室‼

クレパス画教室は募集定員に達しました。

ただいまキャンセル待ちのみ受付中です。

多くのお申込みありがとうございました

土井久幸先生 クレパス画教室

~クラシカルな表現を楽しむ~

~クラシカルな表現を楽しむ~

5月22日(水)開催のクレパス画教室を

5月10日(金)より募集開始

毎年ご好評をいただいている

洋画家・土井久幸先生 による

ワークショップ を、今年も5月に開催いたします

今年のテーマは、クレパス画による

毎年ご好評をいただいている

洋画家・土井久幸先生 による

ワークショップ を、今年も5月に開催いたします

今年のテーマは、クレパス画による

『クラシカルな表現を楽しむ』です

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

2024年04月04日

5月のイベント情報

桜も終わり、次はつつじの季節ですね。

和歌の浦アート・キューブの5月のイベント情報です。

和歌の浦アート・キューブの5月のイベント情報です。

✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*

RoLand

第5回ikoiミュージックスクールコンサート

開催日時

5月3日(金・祝)

開場 10:45 開演 11:00

開催場所

多目的ホール A

Roland ikoi ミュージックスクールの生徒さんたちの演奏会です。

㈲アイ・オー・エー・システム

✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*

和歌の浦アート・キューブ音楽祭2024

開催日時

5月5日(日) 18:30~

5月6日(月・祝) 13:30~

開催場所

多目的ホール A

キューブ B1(楽器,楽譜、小物類展示)

和歌山の演奏家の方々とアート・キューブによる共催イベントを開催します

(吹奏楽や室内楽の演奏、楽器の展示など)

(吹奏楽や室内楽の演奏、楽器の展示など)

✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*

TSUYOSHI ALL SESSIONS LIVE 2024 in CUBE・A

開催日時

5月19日(日)

開演 13:15 開場 12:40

開催場所

多目的ホール A

最高のRock&Roll Showを是非一緒にお楽しみください

✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*

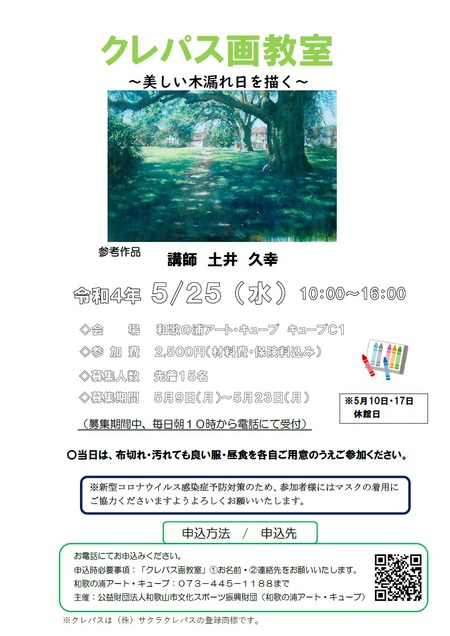

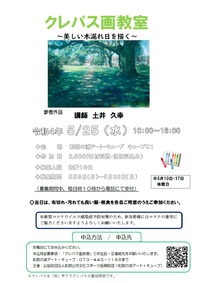

クレパス画教室 ~クラシカルな表現を楽しむ~

開催日時

5月22日(水)

10:00~16:00

開催場所

キューブ C1

洋画家・土井久幸先生を講師にお迎えしての、恒例のアート・キューブ主催ワークショップ

今年のテーマは、「クラシカルな表現を楽しむ」です、楽しみなワークショップです。

参加費

2500円

定員

15名

募集期間

5月10日~5月20日 毎朝10:00より先着15名

募集は5/10(金) 10:00から電話で受付です。

✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。˖✻*˸ꕤ*˸*

ブリザードフラワー

Preserved flower 作品展

開催日時

5月30日(水)~6月2日(日)

11:00~18:00 最終日17:00まで

開催場所

キューブ C1

フレッシュ&ブリザーブドフラワーデザイナー太田美香様とそのグループによる

ブリザーブドフラワーの展示会です。

美しいブリザードフラワーの世界を是非ごらんください。

和歌の浦アート・キューブ

和歌山市和歌浦南3丁目10番1号

073-445-1188

利用時間 9:00~22:00

休館日 毎週火曜日(祝日の場合は翌開館日が振替休館)

タグ :RoLand Ikoiミュージックスクール和歌の浦アート・キューブ音楽祭TSUYOSHI ALL SESSIONS LIVE 2024土井久幸クレパス画教室和歌の浦アート・キューブイベント情報和歌の浦和歌の浦・アートキューブエムズカフェブリザードフラワー展示会展示会ワークショップ

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at

14:29

│Comments(0)

│土井久幸先生ワークショップ│アート・キューブ音楽祭│ TSUYOSHI ALL SESSIONS LIVE│クレパス画教室

2023年05月31日

2023 クレパス画教室 5月24日開催のご報告

画家の土井久幸さんを講師に迎えた人気講座「クレパス画教室 夜景~夜の街を描く」が5月24日(水)に開かれました。土井さんが撮影したフランス・ノルマンディー地方の夜の街角の写真を題材とし、受講生は土井さんの「迷ったら塗りましょう」などのアドバイスを聞きながら、個性的な作品を仕上げていました。

土井さんは絵画教室の講師を務め、和歌山ゆかりの芸術家に贈られる大桑文化奨励賞(大桑教育文化振興財団主催)を受賞。東京でも個展を開催しています。

テーマとなった写真は、夜景らしく全体にややぶれており、光と影のコントラストも相まって、陰影感に満ちた雰囲気を醸し出しています。

講座ではまず、写真のコピー用紙の裏側を木炭で黒く塗り潰します。キャンバスにコピー用紙の裏面を下にして乗せ、表面に見える建物や道路、ネオンなどの輪郭を鉛筆でなぞっていきます。

「転写」

「転写」 という技法で、簡単にキャンバスに対象物を立ち上がらせることができます。さらに、受講生は写真を見ながら木炭で濃淡をつけて塗り込んだ後、クレパスで思い思いの色を付けていきます

という技法で、簡単にキャンバスに対象物を立ち上がらせることができます。さらに、受講生は写真を見ながら木炭で濃淡をつけて塗り込んだ後、クレパスで思い思いの色を付けていきます

写真の持つ特徴を引き出すため、土井さんは「車のライトは黄色で円を描いて中心に白色を強く入れて」「自然な感じを出すために指で色を伸ばして」などと声掛け。制作途中の受講生の作品を一点ずつ見て課題を指摘し、「遠近感の出し方は」といった質問にも丁寧に答えていました。

余計な色をナイフではがしたり、油彩画用液を塗って部分的にピンボケ処理したりと、より専門的な指導もあり、最後に定着スプレーを振りかけて完成。受講者は4時間余りをかけた力作の出来栄えに満足そうな表情

で、「先生のわかり易い説明で楽しんで描くことができました」「初心者でしたが、それなりの絵が描けたのが驚きでした」と感想を寄せていました。土井さんは「クレパスは手軽な上、自由度が高い。これからも楽しんで描いてほしい」と呼びかけていました。来年5月にも土井さんの講座を計画しています。

で、「先生のわかり易い説明で楽しんで描くことができました」「初心者でしたが、それなりの絵が描けたのが驚きでした」と感想を寄せていました。土井さんは「クレパスは手軽な上、自由度が高い。これからも楽しんで描いてほしい」と呼びかけていました。来年5月にも土井さんの講座を計画しています。

※クレパスは(株)サクラクレパスの登録商標です。

2023年04月21日

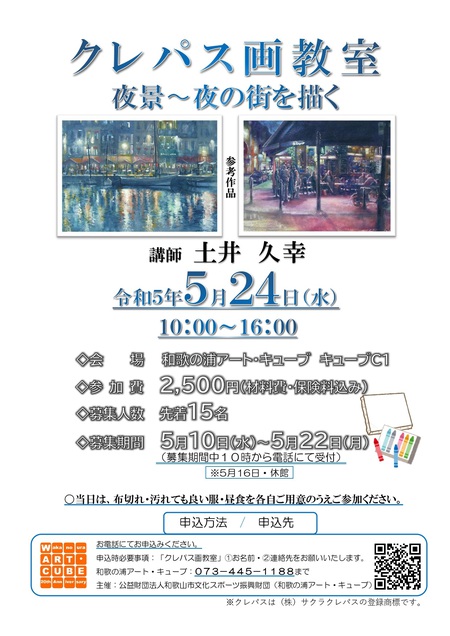

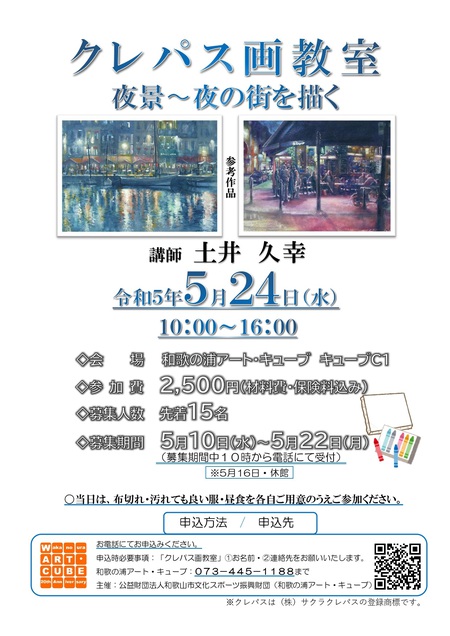

土井久幸先生クレパス画教室

5月24日開催のクレパス画教室を5月10日より募集開始

毎年ご好評をいただいている

洋画家・土井久幸先生 による

ワークショップ を、今年も5月に開催いたします

今年のテーマは、クレパス画による『夜景~夜の街を描く』です

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

こちらをクリックすると拡大画像が表示され、

細部までご覧いただけます。

_page-0001_1-s.jpg)

●開催日時

令和5年5月24日㈬

10:00~16:00

※昼食をご持参ください。

●参加費

2,500円

※材料費・傷害保険料込

●募集人数

15人

●募集期間

5/10 ㈬ ~ 5/22㈪

毎年ご好評をいただいている

洋画家・土井久幸先生 による

ワークショップ を、今年も5月に開催いたします

今年のテーマは、クレパス画による『夜景~夜の街を描く』です

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

こちらをクリックすると拡大画像が表示され、

細部までご覧いただけます。

_page-0001_1-s.jpg)

●開催日時

令和5年5月24日㈬

10:00~16:00

※昼食をご持参ください。

●参加費

2,500円

※材料費・傷害保険料込

●募集人数

15人

●募集期間

5/10 ㈬ ~ 5/22㈪

※火曜日(5/16)は休館日です。

(受付期間中毎朝 10:00~)

※先着順

●募集方法 電話にて受付

●お問い合わせ・お申し込み

和歌の浦アート・キューブ

(公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団)

☎073-445-1188

※火曜日(5/16)は休館日です。

お申し込み時はご注意ください。

(受付期間中毎朝 10:00~)

※先着順

●募集方法 電話にて受付

●お問い合わせ・お申し込み

和歌の浦アート・キューブ

(公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団)

☎073-445-1188

※火曜日(5/16)は休館日です。

お申し込み時はご注意ください。

2022年11月19日

10/22開催「防火防災のつどい」のご報告☆

10/22㈯ に開催した

アート・キューブまちおこし事業イベント2022

「防火防災のつどい」

のご報告をいたします

アート・キューブが昨年から開催しているまちおこし事業。

(昨年のまちおこし事業「感謝祭2021」は、こちらのリンクをご覧ください)

↓

2021/10/17開催

そして、今年2022年度のまちおこし事業のテーマは「防災」

地元和歌浦地域の方々および広く市民の皆さまに向け、防災意識啓発を目的として開催したものです

ハッと息を呑む鮮烈な色彩…

和歌山市消防局のご協力によりやってきた、この真っ赤なVR防災体験車

専用ゴーグルを装着してシートに座れば、映像や音、振動によって臨場感あふれるバーチャルリアリティの災害を体感できます

「昔、怖い体験をしたことがあるから」とVR乗車をためらう方もいらっしゃいました。

もしや、戦後すぐの南海道地震や阪神淡路大震災を経験されたのかもしれませんね。

その一方、「もう一度乗ってもいいですか

」とおっしゃる熱心な若者も…

」とおっしゃる熱心な若者も…真っ赤な車体に目を奪われたのか、イベント開催をご存じなかった通りがかりの方のご参加もあったりで、なかなかの賑わいとなりました

和歌浦在住の皆さんが参加された防災講座(キューブC1にて)。

海辺に住まう人にとって、南海トラフ地震により発生する大津波は、想定される最も恐ろしい災害ではないかと思います

高齢化が進む和歌浦地区においては、避難困難者の割合は増加の一途をたどっています。

それを憂慮した片男波自治会では、かねてより具体的な対策が検討され続けてきました。

その熱心な活動は、たびたびNHKなどのメディアにも紹介されてきたほど

今回の講座へのご参加により、また皆さん災害への備えの気持ちを新たにされていたご様子でした

音楽を通じて「火の用心」

多目的ホールAでの和歌山市消防音楽隊の皆さまの演奏は華やかで、幅広い年代の聴衆が楽しめる盛りだくさんの内容

演奏の素晴らしさだけでなく、指揮者の方の面白いトークやコミカルな演出も見どころ

隊員ダンサーズと指揮者の方の掛け合いが最高

そしてこれは、消防局の皆さんならではのパフォーマンス

Aホール天井から吊るした縄を、救助隊員の方がスルスルと昇る実演を見せてくれました。

緊迫感あふれる音楽隊の演奏に乗り、鍛え上げた肉体があっという間に天井近くまでの上昇に成功

20年にわたるアート・キューブ史上これまで例のない演出でございましたが、事前に充分な安全確認を行った上で、プロの隊員の方が行ったものです。

危険ですから、一般利用者の皆さまはくれぐれも真似をなさらぬようお願いいたします

火事場での救出の様子の実演も

「妻の外出中に留守番をしていた夫の不注意で出火、帰宅した妻が驚いて119番通報」というストーリー

妻役の金髪カツラをかぶった方が男性であったため、まずは面白コントのようなコミカルな始まり

さらには夫役の隊員のランニング姿がやけに筋骨隆々であるため、「ダルダルなグータラ亭主」という設定が少々破綻しているような…

しかしその後、急報に応じ駆け付けた隊員たちの素早い動きには「さすが

」と目を見張るものがありました

」と目を見張るものがありました

防災マメ知識を随所に盛り込みつつ楽しくわかりやすい熱演をしてくれた救助隊の方々、その後ろで効果的なBGM演奏を担ってくれた音楽隊の方々、ありがとうございました

ただ、せっかくのこの救出実演劇、会場となった当館多目的ホールの客席が平面構造であるため、お席によっては見えにくくもあったようで…

来場者アンケートに寄せられたそのご意見を受け、次回はもう少し段差を設けて見え易くするなどの工夫ができたら…と思っております

キューブB1とD1では、同時開催の絵画展が。

洋画家・土井久幸先生を講師に迎え地元和歌浦小学校で7月に開いた絵画ワークショップの作品を、10/22㈯~23㈰の2日間にわたって展示しました。

今年で第2回目となった和歌浦小学校でのワークショップの様子は、こちらのリンクをご覧ください

2022/07/13和歌浦小学校にて開催

昨年に続き、力作揃いの子どもたちの作品

土井先生のご指導により、今年も昨年もみんなとても楽しんで描いてくれたし、「絵が好きになった

」という感想をいくつもお聞きできました。

」という感想をいくつもお聞きできました。それは我々アート・キューブスタッフの喜びであり、次回への強いモチベーションともなります

”

”このワークショップは来年度も、和歌浦小学校で開催予定です。

2023年度に2年生と5年生となる皆さん、どうぞよろしくお願いします

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at

09:27

│Comments(0)

│土井久幸先生ワークショップ│アート・キューブ感謝祭│★イベント終了後のご報告記事│和歌の浦まちおこし事業│イベント報告

2022年08月10日

令和4年度「子ども絵画ワークショップ」ご報告!

令和4年7月13日㈬に開催した

地元小学校連携事業

「子ども絵画ワークショップ」

のご報告です

昨年に続き、今回もご協力いただいたのは

和歌浦小学校

2年生と5年生の皆さんの図工の授業にお邪魔しました。

そしてワークショップ講師を務めてくださったのは、

洋画家 ・土井 久幸 先生

※前回(令和3年度)「子ども絵画ワークショップ」の過去記事はこちら

↓

2021/10/07

それでは以下に、今年のワークショップの模様をご紹介します

↓ ↓

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・

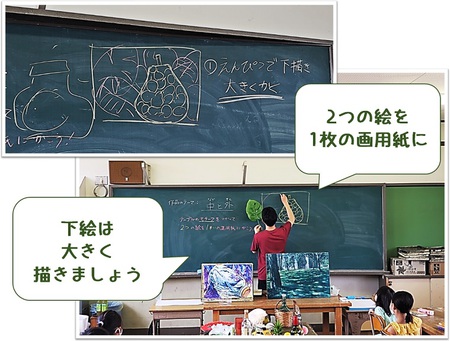

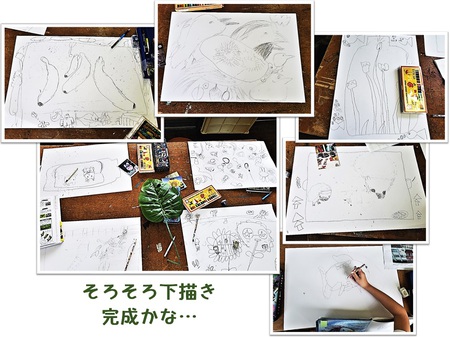

まず1~2時間目は2年生の皆さん

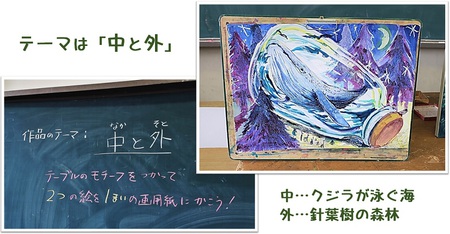

上の作品例は、クジラの泳ぐ海がビン詰めになっていて、ビンの外に広がるのは針葉樹の森。

ビンの「中と外」にそれぞれ異なった世界が広がる、まことに不思議な絵です

1枚の画用紙に、「中と外」で別々の2つのものを描き分ける…

それが2年生の制作テーマ

土井先生の持ってきてくれたものから、それぞれモチーフを選び…

自分で用意してきた、かわいい動物の写真や好きな絵本などもモチーフにして…

「中と外」の世界の描き分け

に、皆さん一生懸命です

絵画がなぜ楽しいかと言えば、

「好きなものを自分で自由に

選んで描いていい」 から

好きなものだから楽しくなるし、楽しいから好きになる。

そして好きなことは夢中になってやるし、やればやるほど上達する。

上手になれば、それが嬉しくてもっと頑張りたくなる

皆さん、大きくしっかりと描けましたね。

中と外が異なった世界…

現実にはまずあり得ない組み合わせ。

絵画だからこそ、

そんな不思議な世界を表現できる。

絵を描くって、なんて素敵なことなのでしょう

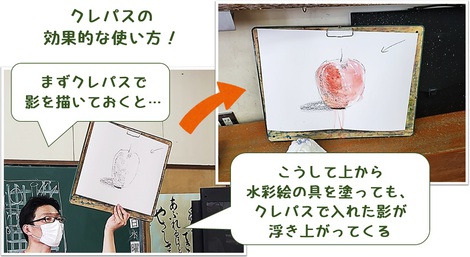

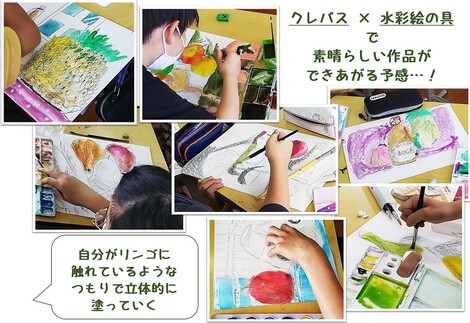

さて、次はいよいよ 着色

今回はクレパスと水彩絵の具を両方使うのですが、まずはクレパスで塗っていきます

ここでクレパス画の名手・土井先生が、

クレパスの上手な使い方

をレクチャーしてくれました

なぜクレパスの紙をむいたり、パキンと折ってしまったりするのか?

それは、クレパスを「横向きに寝かせて」使う からです

クレパスを横向きに寝かせ、側面で塗ります。

先生曰く、「ザラザラッ」と塗る。

そう、クレパスは恐る恐る先っちょでチョンチョンと描くのではなく、大胆に、自由に使うのがいい

この水彩絵の具との併用においては、クレパスは

力強く表現したい部分や陰影など に使用するようです。

そういう用途だから、「ザラザラッ」といくのが相応しいのですね。

先ほどの写真ではクレパスを半分に折っていましたが、さらに短く折ったほうが使いやすいかもしれませんね。

そして、クレパスの上から水彩絵の具を塗ると…

油性のクレパスは、

水彩絵の具をサラリとはじきます

無造作に絵の具を重ね塗りしても、最初にクレパスを仕込んでおけば、こうして

強調したい部分が見事に浮かび上がってくるのです

クレパスで描いたクラゲが水彩の海に浮かぶ絵や、クレパスの打ち上げ花火が水彩の夜空に輝く絵を描いている人もいましたが、まさしくこの画法にベストマッチな題材でしたね

幼稚園児向けのお絵描き遊びに、「はじき絵」というものがあります。

クレパスで描いた絵の上に水彩絵の具を薄く塗って、手品のように浮き上がるクレパスの色を楽しむものです。

↑

これは当館スタッフが童心に帰って描いてみた、海の生き物たちのはじき絵

クレパスで描いたカメさんやおさかなが、青い水彩絵の具をはじいていますね。

今回の土井先生の「クレパス×水彩」を使うワークショップも、「はじき絵」同様、油が水をはじく性質を使ったもの。

小学校2年生の皆さんも、この クレパス効果 に感激していました

そしてワークショップの様子を拝見していた我々アート・キューブスタッフも、そして2年生担任の先生も、このクレパスの活用法にビックリでした

受講後の2年生の皆さんからは、

「おもしろかった

」「たのしかった

」「たのしかった 」

」「クレパスでこんな作品ができるなんて

」

」「えのぐのコツがわかった

」「またきてください

」「またきてください 」

」といったご感想を頂きました。

担任の先生も

「クレパスはいつもベタ塗りがほとんどだったけど、こういう使い方があるという発見になった

」

」とのことでした。

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・

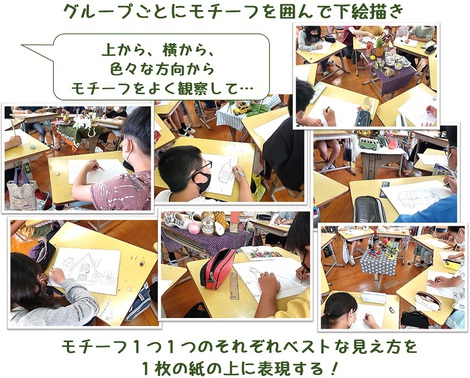

3~4時間目は5年生の皆さん

この土井先生の描いたセザンヌ風静物画の作品例、一見すると写実的に描かれた絵画のようですが…

よくよく見ると、少し不思議なところもあります。

まず、レモンの入ったカゴの角度。

水平なテーブルの上に置かれているにしては、やけにこちらに傾いているような

右奥の青いミルクポットも同様。

でもその不思議な角度のお蔭で、カゴの中に並んだレモンたちの全貌がわかるし、ポットの内側の白い部分の質感まで確認できます。

リンゴや左奥の緑のビンは座って見た時の視点、レモンのカゴとポットは立ち上がって見た視点…で描かれたものなのでしょうか?

一枚の絵の中に描かれた静物たちなのに、

それぞれ異なった視点で描かれている。

このように、近代絵画の父・セザンヌの静物画とは、

「多視点」 によって描かれたものなのです

遠近法を用い、三次元の世界の物体を二次元の紙の上に正確に表現する…

客観的な視点において、正しく描いた写実画…

それが、我々が漠然と思うところの「上手な絵」。

でも果たして、絵は「正確」で「客観的」で「正しく」なければ「上手」ではないのか

いえ、もちろんそんなことはない

土井先生の言う「見えたまま、見えたように描く」とは、

主観的な絵画法 の実践のことなのです。

描く対象をよく観察するのは、写実画も多視点描画も同じ。

写実画の観察は、遠近法を遵守し客観的な目で行うもの。

それに対し多視点描画の観察は、主観的な物の見方 を大切にします。

自分の感性を第一に、心の目でモチーフたちを見る

「このモチーフは、この見え方で描こう

」

」という感覚が頭に閃いたなら、あなたもセザンヌの絵心を手にした証

さて、ここでまたまた

土井先生のクレパスの極意 が伝授されます

サラサラと描いたリンゴの鉛筆デッサンに、

黒いクレパスでザラザラッと影を描く。

その上から水彩絵の具で赤いリンゴの色を入れると…

またまたクレパスが絵の具をはじきます

ご覧の通り、あっという間に味わいのあるリンゴの絵が

う~ん、これはスゴイ

水彩をはじくクレパスを「影」に使うと、

リンゴの立体的表現が際立ったもの となりますね

このクレパスで影を描くアイデアに、5年生の皆さんも担任の先生も大いに衝撃と感銘を受けた様子

張り切って制作に取り組んでいます

皆さん少々興奮気味です

なぜなら、この手法を取り入れて描いた自分の絵が、

驚くほど力強い表現力を帯びた ことに気づいたから

そして、

モチーフの表面を自分の手でなぞっているかのように、

モチ-フに没入して描いていく…

確かにそうすれば、必ず絵は素晴らしい輝きを放つはずですね

だって、絵は心で描くものですもの

クレパスと水彩絵の具での着色を並行して、どんどん塗り進めていきます。

もし途中、「あ、ちょっとこれは違ったな」と思っても、

悩んだり諦めたりし、手を止めてしまってはダメ

クレパスなら削ったり上描きすれば直せるし、薄く塗った水彩なら乾かして修整可能。

必ず作品は完成する のです

「失敗は絶対にしない

」

」という土井先生の言葉は、とても心強いもの

皆さんいつもよりのびのび描き、絵に苦手意識を持っていた人も今回は楽しんで意欲的に取り組むことができたそうです。

見えたままに描く 「多視点」、

クレパスは折って寝かせて使う こと、

水をはじくクレパスの特性を活かした影の入れ方、

水彩絵の具による色づくりのコツ…

それらを学び、

自分の描いた絵のクオリティが高まったことを

はっきりと実感できた ワークショップでしたね

担任の先生自身も一緒になって制作を体験し、このワークショップの楽しさや意義を皆さんと共有し…

「とても楽しかったです

今回のことを今後の授業に活かしたい

今回のことを今後の授業に活かしたい 」

」とのことでした。

受講後の5年生の皆さんからは、

「多視点をまたやりたい

」「多視点はおもしろい

」「多視点はおもしろい 」

」「クレパスのいだいさを知った

」

」「かげをつけてリアルにかけてビックリした

」

」「今までで一番上手にかけた

」

」「絵に自信がもてた

」「絵が好きになった

」「絵が好きになった 」

」「先生の説明がすごくわかりやすい

」「また来てほしい

」「また来てほしい 」

」といったご感想をいただきました

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・

今回も土井先生のお蔭で、有意義なワークショップとなりました

受講後の感想でたくさんの嬉しいお声が寄せられましたが…

中でも「絵が好きになった」という言葉は、特に感慨深いですね

だって、それまではきっと

「あまり好きではなかった」のだろう絵画を

「好きになった」のですから、

これは本当にすごいこと

芸術に親しむ感性は、他のあらゆる分野の学習にもよい影響をもたらします

そして何より、芸術がその人の人生に与える彩りは、計り知れないほど多大なもの

このワークショップによって、和歌浦小学校が絵の好きな人でいっぱいになりますように

そう願って、また来年もこのワークショップを開催させていただく予定です。

なお、今回のワークショップで2年生と5年生の皆さんが描いた作品の展示会を、

アート・キューブ10月開催の自主事業イベント内で開く予定です

↓ ↓ ↓

和歌の浦アート・キューブ

まちおこし事業

~和歌の浦 防火防災のつどい~

※和歌浦小学校絵画展 は

10/22㈯ ~ 10/23㈰ となります。

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

2022年06月15日

2022クレパス画教室のご報告!

5/25㈬に開催した、当館自主事業ワークショップ

土井 久幸 先生 による

クレパス画教室

~美しい木漏れ日を描く~

のご報告をいたします

今回も先生の用意してくれた風景写真(カラー&白黒)を素材として、

受講者の皆様にクレパス画を学んでいただきました

これは、ひそかに撮影した土井先生のマイ クレパス

使い込まれたこのスペシャリスト用の85色のクレパス達から、一体どのようにしてあんな素晴らしい絵画が生み出されるのでしょう

このワークショップでは、その先生の秘密の技を惜しげもなく伝授してくださるわけです

それでは早速、今回の受講風景をご紹介していきます

↓ ↓ ↓

モノクロのデッサン

モノクロのデッサン

(鉛筆や木炭で)

キャンバスに構図を描き付け、絵画の土台となる部分を制作していく段階です。

白黒風景写真をキャンバスに重ね、上から鉛筆で強くなぞり描きし、キャンバスに写していきます。

(事前に白黒写真の裏面は木炭で塗りつぶしているので、カーボン紙を使ったように転写できる)

構図を描く際に写真をトレースするのは、高名な画家も取り入れることのある手法。

午前~夕方という長時間を設定した本ワークショップではありますが、それでも奥が深いクレパス画技法を1日で習得するのは大変なこと

もし1人1人風景スケッチから始めると、数日がかりの教室となってしまうことでしょう。

三次元の風景(立体)を二次元のキャンバス(平面)に再構築して表現するのは、なかなか骨の折れるひと仕事なので…

でもトレースでスケッチの手間を省略することにより、貴重な受講時間を有意義に使っていただけるのです

トレースできたら、木炭でモノクロ画として描き込んでいきます。

この段階では「色彩」は埒外に置き、

飽くまでも「モノクロームの風景世界」と考えて描くのですね

「白」「黒」「グレー」という「濃淡」で描き分けます。

風景スケッチから描く場合などは、このモノクロ化(と呼んでいいのでしょうか)が結構難しいようです。

実際のスケッチのフィールドでは物体が多面的に見えて情報量が非常に多く、人間は様々な脳内補完をしてしまいがち。

「そういう時は、目を細めて見るといいんです」と先生。

明暗の強弱を見極め、純粋に濃淡の次元で表現したい時…

わざと目を細めてピントをぼかした見方をすることにより、色味の情報を排し、対象物の「概要」というか「真実の姿」がポッカリと浮かび上がって見えてくるのですね

でも、今回のように白黒写真を元に描くなら、モノクロ化の作業も比較的容易となります

フィールドでの風景スケッチで立体世界を平面化する際も、きっと先生のおっしゃる「目を細める」技は役立ちそうですね。

さて、しっかりと描けてきましたね。

「炭で絵が真っ黒になってしまわないか?」と心配しなくて大丈夫

描き過ぎた部分は、練りゴムで炭の色を取って修正できるし。

モノクロデッサンを描き終えたら、木炭の定着スプレーで固定します。

クレパスデッサン

クレパスデッサン

(淡いベース色を仕込む)

ここでクレパスの登場

でも先生曰く、まだ「クレパスデッサン」の段階とのこと。

淡い色のベース部分を作っていくというか…

多層構造のクレパス画の「深層部を仕込んでいく工程」と言えるでしょうか。

完成した絵の表面に出る色とは異なる色を下に入れることにより、画面の色彩の幅が広がるのです。

ルノワールやモネは、補色(反対色)を下に仕込んでいたそうです。

まず使うのが、イエローオーカー(黄土色)のクレパス。

木炭で描いたところ全てを、この色に置き換えるように着色していきます。

後々他の色の邪魔をしないイエローオーカーは、しっかりと塗っていきます。

こういう弱い色から着色を始めるのは、油彩も水彩も同じとのこと。

木炭で描いていない白いままの画面は、全てホワイトのクレパスで塗ります。

このクレパスデッサンの段階では、

塗っていない部分がないよう、完全に全画面をクレパスで塗ります。

はみだして塗っても、イエローオーカーとホワイトが混ざっても大丈夫

「混じることでそれが味わいにもなる」と先生は言います

固有色を塗る

固有色を塗る

いよいよ本格的な着色の段階に入ります

「固有色」とは、物体そのものが本来持つ、明らかな固有の色…と言えばよいのでしょうか。

物の色の見え方は、その時どきの光の強さと色調によって変化しますが、それを加味しない本質的な強い色のことですね。

たとえばトマトなら赤、バナナなら黄、という感じ。

まずはこの固有色で、ザックリと着色していくのです。

「派手などぎつい色を大まかに入れる

」と先生。

」と先生。

そう、まだ完成の色でなくていいのです。

どぎつく見えても、この固有色は後々ブレていき、白っぽい色に戻っていきがち。

だからしっかり塗るのだそうです。

クレパスデッサンで塗ったイエローオーカーが全て固有色で隠れるよう、しっかりと。

ホワイトが塗られている部分にも、必ず何かの色を載せます。

ただし、「黒」のクレパスは使わない。

どんなに黒く見える部分に対しても、まだこの固有色を塗る段階で「黒」を使うことはしないようです。

画面を溶かす

画面を溶かす

さて、ここでちょっと衝撃的な工程が入ります

クレパスを溶かす作用のある油液を使います。

揮発油「ペトロール液」を、キャンバス画面全体に塗り、布で拭うのです

クレパス画体験が初めての人にとっては、ちょっとドキドキする作業かと。

平筆や丸筆にペトロールを含ませ、固有色に彩られた画面を叩くように塗っていきます。

まずは色の濃いところ、暗いところを先に。

筆を拭い、次に淡く明るいところを。

画面の紙の目がペトロールで埋まっていきます。

その後、布で画面を思い切ってサーッと拭います

すると画面が…

確かに溶けました

メロウな空気感を醸し出す絵画に突然変貌を遂げ、ちょっとビックリ

「さあ、これで小さな子のお絵描きのような段階を脱して、

一気に大人のクレパス画に変わりましたね」

先生の言葉に皆さん深く頷いています

この先の工程が楽しみ

時刻は11:30…

「ここでお昼にしましょうか

」

」ペトロールは10分ほどで乾くそうですが、ちょうどお昼どきなので休憩になりました

続きは13:00から

影の色を全体に入れる

影の色を全体に入れる

(グレージング)

お昼前には「固有色」を塗りましたが、次はその上に「影」の着色をしていきます。

今回の教室のサブタイトルは「美しい木漏れ日を描く」…

まさしく光と影を描く工程こそが、土井先生のこのワークショップの醍醐味と言えるのでは

影の色調を画面全体に入れることを、「グレージング」とか「グラッシュ」と呼びます。

西洋絵画では水彩画を除き、このグレージングから先に行い、その後明るい光を描いていくという手順になるそうです。

「皆さん、緑色の葉っぱの影の部分って、何色だと思いますか?」

先生が語り始めます。

「緑の影は『濃い緑』ではないんです。固有色をそのまま濃くしたものがその物体の影の色、とは決してならない」

なるほど…「彩度」と「明度」とを分けた考え方が必要になるのですね

影は影の色として、固有色の上に存在するもの。

万物には影がある。まず光があって、光が全ての物体に影を作っている。

「明らかにとても明るいところの他は、全部影を入れます」

だから絵画においては、固有色の上に影の色を、画面のほぼ全体に塗っていくことになる。

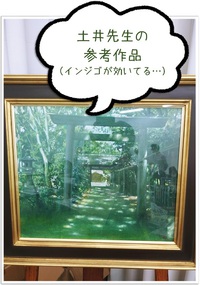

「143番のインジゴなんかが、影の色として適してるというか、しっくりくるんですよね」

インジゴ(インディゴ)は、濃い濁った青色。

そういえば土井先生の作品に、この青い色調をよく見るような気がします。

特に近年の神社画などで、この「インジゴに画面が支配された」ような世界観の作品が多いような…

(↓ 光が反射し先生の絵が見えにくくてスミマセン)

当ブログ担当職員の私、以前からこの色調を「土井ブルー」などと…ひとり勝手に呼んでいたりしましたが

(勝手に名付けてスミマセン)

でもこの「143番インジゴ」というクレパスこそが、この土井先生の絵画のブルーな世界観の秘密だったのかな

今回の教室ではインジゴでのグレージングを先生に教えてもらいましたが、グレージングによく使われる色は他にもあります。

クラシックな絵画では、茶色を使ったりもするようですね。

土井先生の作品集を拝見していても、決してインジゴばかりではなく、作品によって色調はそれぞれ。

いずれもこのグレージングの色によって、作品の世界観が決定されています

ペトロール液で画面をぼかす

ペトロール液で画面をぼかす

グレージングが終われば、またペトロール液を全体に。

午前の最後に画面を「溶かした」時と同様、濃くて暗いところから順に、やさしく筆で画面に叩き込んでいきます。

またしても、グッとエモーショナルな絵に変身しました

明るい色を露出させる

明るい色を露出させる

グレージングで「影」の世界観を入れた後は、「光」の部分に取りかかります。

「さて、ここからは引き算を…きっと楽しい工程になるかな、と

」

」そう言って先生が手にしたヘラのようなアイテムは、ペインティングナイフ。

↓

「こうして削って、明るい部分を露出させるんです」

ナイフ(割りばしでも可)でグイと削ると、クレパスデッサンの段階で下地として塗っていた白い部分が姿を現しました

そのあまりの鮮やかさに、受講者の皆さんから歓声が

これは…ペトロールで画面を「溶かした」時以上の衝撃と感動でした

先生が微妙にドヤ顔になったのも当然のこと

削るだけではなく、指でこすったり、ペトロールで拭う方法でも、明るい部分の露出ができます。

やわらかい光の表現が可能なので、木漏れ日部分などを描き出す際にいいですね。

ペトロールでクレパスをゆるませてから乾いた布部分で拭き取るのですが、コツが要りそうですね。

明るい部分の着色

明るい部分の着色

クレパスデッサンの明るい色を露出させた上に、さらに明るい部分の着色をしていきます。

光を受けた建物の外壁、樹木の明るく輝く部分、そして地面に描き出された美しい木漏れ日など…

木漏れ日の色調は、緑、レモンイエロー、白などで構成するとよいそうです。

樹木の葉は、緑、黄緑、黄、白などを使います。

後ろから前、濃いところから淡いところ、暗いところから明るいところ…

そういう手順で塗り重ねていくと自然な仕上がりに。

↑

画像中の先生のセリフの「力を入れ過ぎてブルブル震える動きを利用」というのは、冗談とも本気ともつかぬ口調に聞こえたのですが…

おそらく先生自身は、本当に実践しておられるのかと。

独自に編み出したそんなウラ技

まで伝授してくださるとは素晴らしい

まで伝授してくださるとは素晴らしい

先生に倣い、皆さん一斉に激しい点描作業を開始。

キツツキの群衆がいるのかと思うような「コンコンコンコン…」という音がこだまする制作室C1

「絵に失敗というのはないから」

という言葉を、先生は以前からおっしゃいます。

このクレパス画に関しては、特にそう。

削ったり拭い取ったり。

描き込んで、クレパスを立体的に盛り上げて重厚感を出したり。

何度でも、どこまででも、クレパス画は描き込むことができるのです

そして完成すれば、クレパスワニススプレーで固定。

このスプレーが開発されて以降、クレパスを使った絵画作品の安定的な保存は可能となりました。

そうして「クレパス画」という絵画分野が確立されたのです

「クレパス画家」を標榜し、その道のプロフェッショナルとして活動する日本人は、現在5人のみ。

土井久幸先生は、その中の1人なのです

さて、受講者の皆さんの作品が完成

素晴らしい…本当にどなたも、見事な作品に仕上がりましたね

今回の受講者全員が「クレパス画体験は初めてだった

」というのが信じられないくらい

」というのが信じられないくらい

「大成功のワークショップだった

」

」と先生はおっしゃいます。

「同じモチーフを描いているにも関わらず、みんなが違う絵画となった。みんなが違う。それが面白いんです

」

」

画像中の先生のセリフの通り…

クレパス画には「失敗」はない。

そして、「終わり」も「完成」も、あってないようなもの。

描いても描いても描き足りなかったり、もっともっと描き続けたくなったり。

どこを描き終わりにするか、何をもって完成とするかは、描く本人が決めるしかない。

でも先生のおっしゃる通り、ひとつの作品に長くこだわるより、何枚も何枚も描いてみることがよいのかも。

そしてたくさんの絵に触れ、自分の好みの幅をひろげる。

多様な作風や技法に触れることが、自分の可能性を探ることともなるでしょう

このワークショップ中、皆さんにレクチャーしがてらサラサラと描いた先生の作品が下の画像。

さすがの仕上がり

…と我々には思えるけれど、先生にとっての「完成」を問いかけたなら、きっとまだまだ先におありなのかな?と思います。

…と我々には思えるけれど、先生にとっての「完成」を問いかけたなら、きっとまだまだ先におありなのかな?と思います。

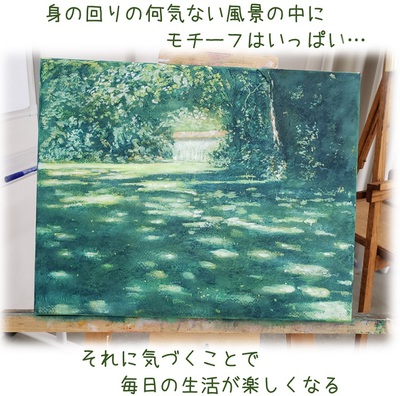

そう、普段何気なく目にしているもの全てが、絵画のモチーフとなり得るのです。

たとえば、暮れなずむ夕刻の海。

黎明の東の空。

氏神様の奥の鎮守の森のざわめき。

雨だれ伝う軒先の草花。

木陰で休む野良猫…

絵画を通してそんな身近な風景の美しさに気づけば、毎日の生活が輝き出しますね

そのように人生に彩りをもたらすために、芸術とは存在するものかもしれません

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

2022年04月22日

5/25開催クレパス画教室、5/9から募集開始!

毎年ご好評をいただいている

洋画家・土井久幸先生 による

ワークショップ を

今年も5月に開催いたします

昨年度は水彩画のスケッチ会でしたが、

今年度は再び

クレパス画教室 です

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

こちらをクリックすると拡大画像が表示され、

細部までご覧いただけます。

●開催日時

令和4年5月25日㈬

10:00~16:00

※昼食をご持参ください。

●参加費

2,500円

※材料費・傷害保険料込

●募集人数

15人

●募集期間

5/9 ㈪ ~ 5/23㈪

(受付期間中毎朝 10:00~)

※先着順

●募集方法 電話のみ で受付

●お問い合わせ・お申し込み

和歌の浦アート・キューブ

(公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団)

073-445-1188

073-445-1188

※火曜日(5/10・5/17)は休館日です。

お申し込み時はご注意ください。

ワークショップの雰囲気を知りたい方は、

以下の過去ログをご参照ください

昨年度の土井先生スケッチ会

2021/06/14

一昨年度の土井先生クレパス画教室

2020/11/16

土井先生といえば…

「土井久幸神社画展 祈 り 」 を、

伊太祁曽神社にて

今週末4/24㈰まで開催されています

当館職員も休日に伊太祈曽さんを訪問し、

情景画の名手の作品にすっかり

魅了されたようです

コロナ禍で海外取材が困難な時期に

開拓なさったという、土井先生の新境地作品展。

みなさまも是非足を運んでみてください

2021年11月20日

まちおこし事業「感謝祭2021」のご報告!

10/17㈰ に開催した自主事業イベントのご報告です

まちおこし事業

アート・キューブ

感 謝 祭 2021

当日はあまり天候がすぐれない中でしたが、多くの方々に

足を運んでいただけました

有難く厚く御礼申し上げます

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

ステージ発表

ステージ発表

アート・キューブで活動しているサークルのみなさんによる

日頃の練習成果の発表会

ご出演は5組

会場は芝生広場の予定でしたが、前日からの雨模様のため

多目的ホールAでの開催となりました

和歌山ウクレレサークル

和歌山ウクレレサークル「誰でも気軽に参加できるサークル」というスタンスで

長年変わらぬ活動をアート・キューブにて継続中

様々なハワイアンイベントでも演奏活動をされています

心温まるウクレレの音色と歌声

ウクレレって素敵な楽器ですね

80年代の懐かしのナンバーなどをたくさん聴かせてくれました

Sundy's わかやま Cheerleaders

Sundy's わかやま Cheerleadersスポーツイベントでの応援やチアダンス大会出場などで

ご活躍中のメンバー34名がご出演

Go WAKAYAMA

Go Sundy's

Go Sundy's

みなさん、めちゃめちゃ可愛いし、素晴らしい演技

何より笑顔が最高ですね

元気いっぱいのパフォーマンスを有難うございます

わかやま健康style 寺田尊紀

わかやま健康style 寺田尊紀わかきん体操

「~健康で長生きするために~」

NHK番組でも取り上げられた今話題の「わかきん体操」

アート・キューブでも毎月2回、開催中です

元救急救命士という経歴をお持ちの寺田さん

(画像右の肉体美を誇る男性)が、

健康寿命向上に役立つ体操を伝授してくださいます

わかきん体操時には晴れ間が見えてきて、

芝生に飛び出した寺田さん

どうやら晴れ男のようです。

サンディーズのみなさんも参加してくれて、華やかで

楽しい体操タイムとなりました

アンサンブル・ドルチェ

アンサンブル・ドルチェ毎月2回木曜日の午前中、アート・キューブで

楽しく賑やかなキーボード教室を開催されています

定期的に、ボランティア演奏会やミニコンサートなども開催中

いつも和気あいあいとサークル活動をされている雰囲気そのままに、

心なごむ発表でした

童謡や各種スタンダードナンバーをたくさん聴かせてくれましたね

素敵な演奏をありがとうございました

K-trio band

K-trio band日頃はそれぞれ違う音楽活動を行っている演奏家3人

(サックス、パーカッション、チューバ)

が今回のイベントのため結成したユニット

「trioならではの小回りが効く自由な音楽を」とおしゃっていた通り、

多彩な曲を名演奏と歌唱で披露してくれました

ニューオリンズテイスト香るジャズナンバー、

物悲しくも明るいアメリカ民謡、そして

日本の紅白初出場歌手の人気曲など…

ステージ発表のフィナーレを大いに盛り上げていただけました

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

「子ども絵画ワークショップ」

「子ども絵画ワークショップ」作品展示会

アート・キューブによる地元小学校連携事業

「子ども絵画ワークショップ」で制作された作品の展示会。

ワークショップ講師の洋画家・土井久幸先生も、

この展示会にご来場くださっていました

土井先生を講師にお迎えして7月に開催した

7/7開催ワークショップの作品制作の様子を

書いたブログはこちらです。

2021/10/07

和歌浦小2年生作品

キューブB1

和歌浦小5年生作品

キューブD1

ワークショップ開催時に見覚えのある力作が勢ぞろい

ステージ発表ご出演者の方々も、たくさん絵画を見にきてくれましたね

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

和歌祭歴史資料展示会

和歌祭歴史資料展示会

地元和歌浦東照宮の伝統行事であり

紀州の国祭である「和歌祭」ですが、

コロナ禍により2年連続の中止を余儀なくされました。

しかし来年は400年式年大祭

コロナの収束によって、式年の大祭が

無事行われることを願い、

和歌祭保存会様よりお借りした歴史資料を

展示いたしました。

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

制作体験(粘土工作)

制作体験(粘土工作)

当館の陶芸好き職員「いのたかおじさん」が講師となった、

小学生対象のミニワークショップです

11:00~と14:00~の2回開催。

いのたかおじさんの樹脂粘土作品見本、生物図鑑、

職員が収集していたリアル系爬虫類フィギュアなどを

モデルとして…

みなさん、思い思いの作品作りにトライ

まずは、違う色の粘土を混ぜることによって

狙い通りの色を作っていきます。

成形の段階では必要に応じて、いのたかおじさんが

土台を入れる作業などもお手伝いしました。

仲良し親子さんのショット

素敵な作品が完成しました

フルーツやアヒルやタコさんやゴマちゃん、とてもプリティです。

ポーズがリアルにキマッてるペアのリスたち。

「毒々しい色合いを出すことに成功した

」と

」と嬉しそうに語っておられた親子さんの作品の赤トカゲ。

いのたかおじさんのアイデアで土台用のつまようじを入れて

スックと立ち上がることに成功したキリンさんは、凛々しくも

顔立ちはあどけなくて可愛いですね。

短い時間でしたが、みなさま制作を楽しんでいただけたでしょうか

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at

15:01

│Comments(0)

│★ワークショップ│土井久幸先生ワークショップ│アート・キューブ感謝祭│いのたかさん粘土教室│★イベント終了後のご報告記事│和歌の浦まちおこし事業│イベント報告

2021年10月07日

「子ども絵画ワークショップ」ご報告!

和歌浦小学校にて7/7㈬に開催させていただいた

地元小学校連携事業

「子ども絵画ワークショップ」

のご報告をいたします

(開催からご報告まで3ヶ月も経過してしまい、

申し訳ありません

)

)このアート・キューブのワークショップは、

小学生のみなさん向けのアウトリーチ事業。

アート・キューブを飛び出して今回お邪魔したのは

和歌浦小学校 です

ご協力、ご参加くださった和歌浦小学校の

2年生と5年生のみなさん、そして先生がたも、

まことにありがとうございました

このワークショップの講師は、当館での絵画教室開催時にも

いつもお世話になっている

洋画家 ・土井 久幸 先生

※今年度5/26に開催した土井先生の

「スケッチ会ワークショップ」への

リンクはこちら

↓

2021/06/14

では、和歌浦小での当日のワークショップの模様を

掲載いたします

↓ ↓ ↓

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

前半は 2年生 のみなさんのワークショップでした。

土井先生が選んだテーマは

「中と外」

このテーマでは、1枚の画用紙の中に2つの絵を描きます。

「部屋の中と外」「袋の中と外」「水槽の中と外」のように…

「内側」と「外側」の世界の描き分け

が制作課題です。

何を選んで描くかは、みなさんの閃き次第

だから、現実世界に存在する「中と外」だけとは限りません。

むしろ、あり得ない組み合わせがいい

例えば、先生の見せてくれた作品例は、

針葉樹林に浮かぶガラスビンの中にクジラが

泳ぐ超現実世界。

また、描く対象だけでなく、絵画技法を変えることによっても

異なった2つの世界の描き分けができます。

たとえば内側は「クレパスを使った具象」で描き、

外側は「水彩のにじみで抽象表現」をするなど…

自由な発想力による2つの「内と外」の世界を描いていきましょう

図鑑を参考に、思い思いに動物や植物を描き始めました。

これは、2種類のタッチの違うクワガタ…

下の写真のヘラクレスオオカブトを描いた彼女は、

アートのインスピレーションがさらに溢れ出したようで、

この後もう一枚アカハライモリを描き上げたと聞きました

これはオニヤンマかな?

スイカをクレパスと水彩と両方で表現し分けた人も

昼間と夜の景色の対比を描いている絵もあります

あ、あるいは秋と冬の自然風景の描き分けなのかも…

(違っていたらごめんなさい

)

)でも、見ていると色々な連想がふくらんでくる感じ

想像力を様々に掻き立てられる作品ばかりです

みなさん、「中と外」というコンセプトをしっかり

自分のものとして、2つの世界のコントラストを

見事に表現していますね

↑

この写真の彼女は、自らの手を絵筆代わりに、

大胆な着色に挑んでいました

キレイに描けたケーキの絵に、ピンクの絵の具を

塗布した手をダイナミックに躍らせています

それを目の当たりにした当館職員、

素晴らしい発想力に感心しきりでした

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

後半は 5年生 のみなさんです。

こちらのテーマは

「セザンヌ風 静物画」

花や器、果物など、いくつかの静物を組み合わせたものを

モチーフに描きます。

19世紀に「写真」が発明される以前、絵画や彫刻に

要求されていたのは芸術性だけではなく、

「モデルをありのまま忠実に再現すること(写実性)」でした。

しかし写真の登場を境に、アーティストたちは「写実性」を超える

視覚芸術の世界(印象派やキュビズム)を目指し始めたのです

今回の5年生のワークショップでは、

見えるものを見えるまま、ただ正確に描くのではなく、

形のゆがみや多視点 といった、

近代絵画の父・セザンヌの作品

のような要素 を取り入れた表現に挑戦しました。

子ども時代から長く写実的な絵画法だけになじんでいると、

「形のゆがみ」「多視点」といった要素の取り入れは

容易ではない

大人なら感覚も思考も頑ななものとなり、

着眼点の切り替えは困難かもしれません。

しかしみなさん、さすがに柔軟な感性を持っています

いくつもの方向からの見え方を集約して描けている人、

構図の切り取り方が斬新な人など、

見ごたえあるデッサンがたくさん

着色の段階でも、見たままの色彩の再現には留まりません。

素材と描き手との対話により生まれたような色彩表現の人や、

水彩画特有の夢見るような色のにじみが美しい人、

まさしくセザンヌを彷彿とさせるようなリンゴを描いた人など…

本当に、水彩ならではの味わいが見事です。

この作品の美しい色合いには、土井先生のクレパス画でよく見る、

ニュアンスあふれるブルーの色調を想起させられました。

見る者を深く頷かせる作品がたくさん誕生しましたね

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

情景画の名手・土井久幸先生によるワークショップ、

和歌浦小学校のみなさんにはきっと

楽しんでいただけたかと思います

「中と外」…

「ゆがみや多視点」…

今回、こうした多様な着眼点をもって絵画表現に挑んだ

小学生のみなさんのお姿を拝見し、当館職員も

ひとつの学びを得ることができました。

多様な切り口から物事を見ることの大切さに、改めて

気付かされた思いがするのです

そういえば…

土井先生がワークショップの際、いつも、必ず

おっしゃることがありました。

「絵に上手・下手はない」

「失敗はない」

これは決してきれいごとからの言葉ではなく、絵画の世界を

探求し続ける土井先生だからこそ発信可能な、

絵に親しむすべての人々に向けたメッセージです

描く対象を「どう切り取るか」「どう表現するか」は人それぞれ。

多様な切り口と表現法があっていい。

多様なほうが面白い。

面白さに気づけば「描くことが好き」になる。

「絵を習う」とは、すなわち「絵を好きになる道筋を習うこと」

なのかもしれませんね

ワークショップで和歌浦小に伺った当館職員の1人は、

子どもの頃は図工の時間が憂鬱だったと言います。

理由は、絵を描くのが下手だったから…

いえ、「下手だと思い込んでいた」からでした。

図工の先生に自分の描き方の長所を褒めてもらったり、

ポジティブな楽しい気持ちで絵に向き合ったりする機会を

得られないまま、苦手意識を募らせてしまったのですね

そして今回、ワークショップで土井先生の

「上手・下手はない」「失敗はない」

というお話を聞いた時、職員は自分の子ども時代を振り返り、

しみじみこう思ったそうです。

「こういう授業だったら、私ももっと絵が好きになっていたかも…」

また、今回のワークショップ後、参加者のみなさんに

書いていただいたアンケートの中にも、土井先生の

「上手・下手はない」「失敗はない」

というお言葉がとても励みになった、というご意見がありました

絵画学習は、単に視覚芸術の表現技法習得にとどまらず、

絵画を愛好する心を養うためのもの。

さらには、思考力や創造力、柔軟性や寛容性など、

人間性の根幹を成す部分を育んでくれるものでもあるはず。

だから、誰にとっても、アートは必要なもの。

画家やデザイナーなど、アートの専門分野に生きる人だけが

アーティストなのではない

そう、

全ての人がみんな、

それぞれにアーティスト

なのかも

未来ある子どもたちにとって、芸術文化活動が豊かな人間性醸成の

一助となることを願います

また、全ての人々が芸術文化に生涯親しみ、実り多き人生を送れる

社会であることも願います

そのお手伝いができるよう、アートセンターとしての機能を充実させるべく、

またみなさまに親しんでいただける施設であれるよう、

当館は今後もますます精進いたします

”

”そして…

このワークショップで和歌浦小学校のみなさんが描き上げた

素晴らしい力作は、10/17㈰ にアート・キューブで開催する

まちおこし事業

アート・キューブ

感 謝 祭 2021

の作品展にて展示させていただきます

感謝祭の詳細情報は、近日中にまた当ブログにて公開予定です

ぜひ多くの方々に見に来ていただきたく思います

、当館より300m南の

、当館より300m南の