2023年01月04日

アート・キューブより新年のご挨拶☆

輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます

旧年中、利用者の皆様や地域の皆様から賜りましたご厚情に対し、アート・キューブ職員一同、心より御礼申し上げます

コロナ禍も3年を過ぎました。

本年中にはきっと安らかな日常を取り戻せる

と信じ…

と信じ…明るく前向きに頑張っていきましょう

(1/4に芝生広場前から和歌浦湾を撮影)

天候に恵まれ、穏やかな年始を迎えることができましたね

本日1/4㈬、アート・キューブの仕事初め。

年末に職員が手作りした門松も、ご覧の通り元気です

門松を正面から見た写真も載せます。

仕事納めの日に、多目的ホールAの舞台にもお供えをしております。

本年の当館利用者様のますますのご活躍と、当館主催イベントの成功を祈念いたします

7月に創立20周年を迎えるアート・キューブでは、新年度に多くの自主事業開催を予定しております

令和5年の干支・卯の粘土細工

年末の干支づくりワークショップ講師をつとめている、当館いのたか職員の作品です

令和5年も和歌の浦アート・キューブを何卒よろしくお願い申し上げます

2022年12月28日

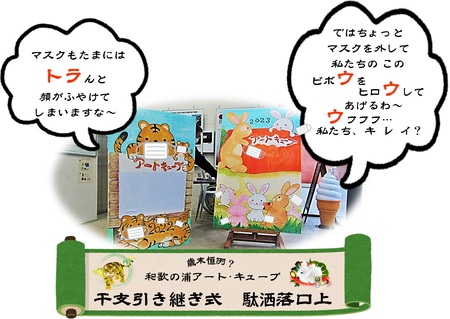

干支引き継ぎ式と門松作り

令和5年は卯年

アート・キューブでは毎年末、地元和歌浦地区にお住まいの方にお願いし、エントランスに飾る

新年の干支パネルを制作しています。

去りゆく令和4年の寅パネル

と、

と、来たる令和5年の卯パネル

…

…新旧の干支による引き継ぎ式が、今年末も当館エントランスにて執り行われました。

本家の通天閣引き継ぎ式に勝るとも劣らぬ、まことに素晴らしいバトンタッチセレモニー

たいへん神聖な儀式ではありますが、特に非公開でも撮影不可でもございません。

それにも関わらず、引き継ぎを行う彼らを見守っていたのはなぜか我々アート・キューブ職員のみ…

我々がカメラにおさめた超貴重な干支引き継ぎ場面を、広く皆様にご覧いただきたくここに公開いたします

さすがにマスク生活3年ともなると、ダジャレ口上にもどこか心の余裕?が感じられます。

どうやら卯の口上は、かの昭和の都市伝説をモチーフにしたものかと…

有名なマスク美女伝説に着想を得て、「ウ」を3つも重ねるダジャレ創作に成功した新干支の卯

ニューイヤースターに相応しい実力を備えているようで、まことに頼もしい限り

令和5年卯年には、大いに期待が持てそうですね

そして、新年の年神様をお迎えするために…

今年末もアート・キューブ職員たちで門松の制作をいたしました

平成29年以降、門松作りはアート・キューブの年末恒例行事となっているのです。

昨年のお正月飾りにはお洒落なスワッグをチョイスしてみたのですが、今年はまた職員の手による門松制作が復活

制作工程を図解にしてみました

年明けの投稿で、エントランスへの門松設置写真をお披露目しますね

ちなみに、過去のお正月準備の投稿記事はこちら

↓ ↓

2021/12/27投稿

2021/01/04投稿

さて…

和歌の浦アート・キューブは、本日12/28㈬が仕事納め。

今年最終日ということで、アート・キューブAホールすぐ横の不老橋付近を、職員たちで清掃いたしました

このあたりの景観の素晴らしさは、アート・キューブが誇るセールスポイントのひとつ

その借景への日頃の感謝をこめて、枯れた松葉を掃いて集める職員たち↓

橋の向こうは、いつもお世話になっている玉津島神社さん。

これで参拝者の方々にも、気持ちよく初詣をしていただけるでしょうか

(どうか休館中に、また松葉が落ちませんように…

)

)新年の和歌の浦アート・キューブは、1/4㈬から開館いたします

歳末の寒さが身に沁みますね

皆様お風邪を召されぬようご自愛なさり、どうぞよき新年をお迎えくださいませ

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at

17:02

│Comments(0)

│★スタッフのつぶやき│★お知らせ│スタッフの創作活動│★エントランスの飾り付け│門松・注連縄・正月飾り│イベント報告

2021年01月04日

年頭のご挨拶☆

謹 賀 新 年

謹 賀 新 年

一 陽 来 復

一 陽 来 復

令和時代も三年目となりました

旧年中に賜りました

利用者のみなさまや地域のみなさまからの

ご厚情に、心より御礼申し上げます

本年もまた変わらぬお引き立てを賜れますよう

職員一同精進致します。

何卒よろしくお願い申し上げます

新年のみなさまのご健勝とご隆昌、そして当館の発展を祈念し、

恒例の 門松作り を

また昨年末に実施致しました

今年の出来栄えはいかがでしょうか

竹のカット面がパッと華やかな笑顔に見えます

竹は高さが7:5:3となっており、父母と子を表しています。

門松作りの工程については、昨年と一昨年の

過去ログをご参照ください。

↓↓

松、竹、南天は頂き物です。

この門松作りも、利用者の方や地域の方のお力添えが

あってこそ、毎年行えております。

またお蔭さまで、令和三年の歳神さまを

お迎えすることができました

どうぞ新たな一年が、健康で笑顔いっぱいに過ごせる年と

なりますように。

この年頭は厳しい状況下でありますが、どうか少しでも早く、

コロナ禍の現状が好転し始めますように…

そう願ってやみません。

人々が健全で心豊かな暮らしを送るため、

どんな時であっても芸術文化活動の灯を

点し続けてゆきたいものです。

新型コロナの感染拡大状況を考慮し、対策を講じつつ…

これからもみなさまの活動拠点としての使命を果たすべく、

当館は精一杯の努力をしてゆきます

本年も和歌の浦アート・キューブを

何卒よろしくお願い申し上げます

2019年12月28日

令和2年度、干支パネル制作と門松づくり!!

この一年お世話になったイノシシ顔出しパネルに代わり、待望の新作ができました

令和2年の干支・子でございます

↑

画像左のバラのような美女が、イノシシに続き、今回のネズミイラストを描いてくださったお方。

(絵画サークルでキューブを利用なさるYさま)

この日はメイクが不充分とのことで、ブログへの顔出しを拒否なさいました

Yさまにおかれましては、今度はしっかりメイクを施して来て頂き、自作のパネルからバッチリ顔を出してもらいましょうぞ

前回イノシシのモデルを務めたうちのI職員、干支の代替わりが内心ちょっと寂しいのかもしれません

でもわたくしC職員は知っているのです、彼の本当の干支が亥(イノシシ)ではなく子(ネズミ)で、実は来年は年男なのだということを

今回のパネルは、顔出し穴の位置が前回より低めです。

小さなお子様も、踏み台を使わなくても大丈夫かも?

またこのネズミさんにも季節ごとの飾り付けをしていくので、ご来館時はどうぞ可愛がってやってくださいませ

さてさて、もうひとつ、我々キューブスタッフには制作せねばならぬものがあるのです

昨年末にも「門松作りレポート」を掲載させて頂きましたが、もちろん今年もやります

昨年のレポート

↓↓↓

令和元年12月25日…

その神聖なる門松制作作戦は、ついに決行された

昨年同様、施設利用者さまのご厚意により頂戴できた竹✨

それを、H職員がちょうどよい長さにカットしています。

昨年は切断作業に骨が折れましたが、今回はスグレモノの得物を用意しておりました

昨年よりぶっとい竹だったのに、お蔭でスムーズに切れます。

さらに、斜めに切ります。

7:5:3 の割合の長さにした3本が1セット。

それを2つ作ります。

ドラム缶に菰を巻き…

竹3本を、K職員とH職員が仲良く括っています。

ドラム缶に石と土を入れ、竹を立て、さらに土を足します。

昨年の門松作り時、P職員はオッサンじみた服装だったため鬼瓦権造と間違えられていましたが、今年はちゃんと女性に見えます

葉ボタンを植えます。

K職員は、今日は得意の両カマさばきによる草刈りは封印し、植え込み作業に専念しています

マンリョウを植えます。

あとはP職員が作った末広を飾って、完成

昨年と比べて、出来はどんなものでしょう?

とにかく、頑張って作った努力だけは少なくとも見てくださっているはずなので、今回も歳神さまは喜んでくれたことでしょう

2019年01月11日

HAPPY NEW YEAR past is past …

既にお正月は終わり…

松が明け、本日は鏡開き。

そんな今頃になっても、まだお正月ネタを投稿しようとする、毎夜お屠蘇(というか、ただの日本酒)を飲んでいるわたくしC職員でございます

あ、その前に、まずはイベントの告知です

1月のイベント情報にも掲載しておりますが…

1/13(日)は、

和太鼓ワークショップの発表公演 と

黒潮躍虎太鼓保存会の方々の和太鼓演奏会 です

13時開演、入場無料ですので、どうぞ観覧においでくださいませ

なお、お越しの際は、恐れ入りますが、300m南にある有料の万葉館駐車場(片男波公園駐車場)をご利用くださるよう、よろしくお願い申し上げます

さて、アート・キューブ玄関の左右には、職員たちが年末に手作りした門松が置かれていますが、受付カウンターにはこのお正月飾りが

アート・キューブの折り紙シスターズ長女(門松を鬼瓦権造のような服装で制作していたP職員)の手作りです。

さすがは器用なP職員、紅白のツバキの花を紙で見事に作り上げました。

黄色いおしべも非常に良くできています。

わたくしC職員は、こういう美しいものを作る能力に著しく欠けているため、シスターズの作品には毎回感心してしまいます

これは、自治会長さんがくださったもの。

和歌浦天満宮の干支の置物です。

黄金のアイシャドウを入れるとは、いささかカブキモノっぽい亥ではありませんか

では今回C職員は、お正月の間に食べたお雑煮の話題をば…

ユネスコ無形文化遺産に登録されている和食。

現代人の日々の食卓には、純粋な和食がのぼることが少なくなってきています。

それでもお正月ともなれば、お雑煮や御節を用意する家庭は多いかと思います。

C職員は子供の頃、元日の朝、根菜類の煮える香りと白みその芳香を嗅ぐと、大いに心ときめいたものです。

その気持ちは、●十年経った今も変わらず…

アート・キューブには調理室がないので、残念ながらこういう食に関する文化活動では、お部屋をご利用頂けないのです

でも、ちょっとC職員の垣間見たお雑煮の世界をば、ここにご紹介させて頂きます。

これは、2019年1月1日の、C家の雑煮。

小さな椀に無理やり多くの具材を詰め込んだため、いささか暑苦しい風情。

椀の中の構成は、ほぼ和歌山の代表的なお雑煮かと思います。

汁は白みそ、出汁は…私は無精をして市販のだしの素を使ったけど、関西では主にコンブやカツオなのでしょうか。

餅は丸餅。

私の実家では、餅は焼かずに入れ、汁の中で煮て柔らかくしていましたが、この写真は焼いた餅を盛り付けの段階で後入れしています。

青味大根、金時人参、里芋は輪切りに。

薄揚げも入っていますが、実家の母は豆腐も入れていましたね。

トッピングには真菜。

あと、うちの実家では入れていなかったのだけど、和歌山では写真のように青海苔も散らす家庭が多いようです。

これは、その翌日、奈良県十津川村の朝食のお雑煮。

やはり白みそです。

香り高い出汁の風味が、C職員作のものとは段違いに良い。

丸餅は焼いておらず柔らかいけど、とろけて他の具材にくっついたりはせず、美しい佇まい。

里芋と花形のニンジン、そしてミツバが浮かんでいる

古い温泉宿だったのですが、お雑煮だけでなく、他のお食事もとても美味しいところでした

これは数年前のお正月、和歌山県勝浦地区内の宿で頂いたもの。

白みそより、少し茶色がかっているような…自家製の味噌かもしれない。

出汁は…何だろう?もしかして鮎だったり?

このお雑煮の出汁の風味、普段口にする味噌汁とはなかなか異なる味わいで、とても美味だったのです。

餅は、大きな楕円形のような形に作ったものを輪切りにして、それを焼いて入れています。

これは、我が家みたいにオーブントースターでチンしたのではなく、網の上でちゃんと焼かれたお餅で非常に香ばしい。

花形のニンジン、細かく切った薄揚げ、そして白菜も入っていた。

やはり宿を長年切り盛りしているご高齢のご婦人は、ホントに料理上手だなと感激します

この美味なるお雑煮、間違いなく素晴らしい日本文化であり、芸術であると思います。

これは5年くらい前の元日、山口県湯田温泉で出会ったお雑煮。

お澄ましですね。

餅は、焼いていない角餅。

鶏肉と、銀杏切りの大根。

この他にも、これまでの人生でいくつかのお雑煮体験をしたことのあるC職員ですが、画像と記憶に残っているのはこのくらい…

どこかで、小豆あん入りのお餅のお雑煮を食べたことがあったかもしれないけど、どこの地域だったかな…?

そうそう、先日NHKのテレビ番組で観たところによると、白みそ雑煮は関西圏と四国の一部、赤みそは福井県と三重県の一部、小豆雑煮は中国地方の日本海側あたり、その他の大部分の地域はお澄まし雑煮…とのことでした。

でも、東海地方は赤みそ文化かな?とC職員は思ったのだけど、お雑煮に関してはお澄ましなのでしょうか?

異文化雑煮の人同士が結婚すると、お雑煮の味つけでなかなか揉めたりしそうですね

可能ならば、そもそもの「お雑煮」というものの始まりについてなど、深く掘り下げて書いてみたいもんですが、C職員はそんなに勉強熱心な人物ではないため、まあこのくらいにしておきます。

(NHKの番組では確か、胃腸など疲れた臓器を労り身体を養生するために食べる汁物を「保臓」と呼び、それが「烹雑」に変化し、さらに「雑煮」に遷移していった…と解説していたかと)

現代、交通手段や情報通信手段の発達によって、人々が遠い地域を旅したり様々な情報を入手することが容易となり、お雑煮の異文化交流ができるようになったのは嬉しいことです。

しかし、お雑煮グローバリゼーションの波に飲み込まれ、日本中のお雑煮が交雑し、地域個体群のお雑煮遺伝子が攪乱されてしまったりしないかしら…と、ひとり勝手に心配になるC職員。

日本のお雑煮生態系の多様性がいつまでも保たれるよう、願うばかりです。

お雑煮の交雑というより、「お雑煮そのものが日本人に食べられなくなってしまう」というのが、リアルな日本の行く末かもしれません。

C職員はとりあえず、自分が死ぬまで和歌山のお雑煮を自宅で守り続けることにしますが、あと10年くらいしたら、餅はノドに詰めぬよう細かく切って入れたほうが良いかしら…

そうだ、C職員は年末から緩衝材で七福神を作ろうとしていましたが、布袋さんを作り、恵比須さんを作りかけたところで、えべっさんも今日で終わりとなってしまいました

これは、布袋尊(のつもり)。

こっちは、のっぺらぼうですが、恵比須天の制作途中の姿…

鯛と釣竿を作ってくっつける予定でしたが、もう時間切れで撃沈です

松が明け、本日は鏡開き。

そんな今頃になっても、まだお正月ネタを投稿しようとする、毎夜お屠蘇(というか、ただの日本酒)を飲んでいるわたくしC職員でございます

あ、その前に、まずはイベントの告知です

1月のイベント情報にも掲載しておりますが…

1/13(日)は、

和太鼓ワークショップの発表公演 と

黒潮躍虎太鼓保存会の方々の和太鼓演奏会 です

13時開演、入場無料ですので、どうぞ観覧においでくださいませ

なお、お越しの際は、恐れ入りますが、300m南にある有料の万葉館駐車場(片男波公園駐車場)をご利用くださるよう、よろしくお願い申し上げます

さて、アート・キューブ玄関の左右には、職員たちが年末に手作りした門松が置かれていますが、受付カウンターにはこのお正月飾りが

アート・キューブの折り紙シスターズ長女(門松を鬼瓦権造のような服装で制作していたP職員)の手作りです。

さすがは器用なP職員、紅白のツバキの花を紙で見事に作り上げました。

黄色いおしべも非常に良くできています。

わたくしC職員は、こういう美しいものを作る能力に著しく欠けているため、シスターズの作品には毎回感心してしまいます

これは、自治会長さんがくださったもの。

和歌浦天満宮の干支の置物です。

黄金のアイシャドウを入れるとは、いささかカブキモノっぽい亥ではありませんか

では今回C職員は、お正月の間に食べたお雑煮の話題をば…

ユネスコ無形文化遺産に登録されている和食。

現代人の日々の食卓には、純粋な和食がのぼることが少なくなってきています。

それでもお正月ともなれば、お雑煮や御節を用意する家庭は多いかと思います。

C職員は子供の頃、元日の朝、根菜類の煮える香りと白みその芳香を嗅ぐと、大いに心ときめいたものです。

その気持ちは、●十年経った今も変わらず…

アート・キューブには調理室がないので、残念ながらこういう食に関する文化活動では、お部屋をご利用頂けないのです

でも、ちょっとC職員の垣間見たお雑煮の世界をば、ここにご紹介させて頂きます。

これは、2019年1月1日の、C家の雑煮。

小さな椀に無理やり多くの具材を詰め込んだため、いささか暑苦しい風情。

椀の中の構成は、ほぼ和歌山の代表的なお雑煮かと思います。

汁は白みそ、出汁は…私は無精をして市販のだしの素を使ったけど、関西では主にコンブやカツオなのでしょうか。

餅は丸餅。

私の実家では、餅は焼かずに入れ、汁の中で煮て柔らかくしていましたが、この写真は焼いた餅を盛り付けの段階で後入れしています。

青味大根、金時人参、里芋は輪切りに。

薄揚げも入っていますが、実家の母は豆腐も入れていましたね。

トッピングには真菜。

あと、うちの実家では入れていなかったのだけど、和歌山では写真のように青海苔も散らす家庭が多いようです。

これは、その翌日、奈良県十津川村の朝食のお雑煮。

やはり白みそです。

香り高い出汁の風味が、C職員作のものとは段違いに良い。

丸餅は焼いておらず柔らかいけど、とろけて他の具材にくっついたりはせず、美しい佇まい。

里芋と花形のニンジン、そしてミツバが浮かんでいる

古い温泉宿だったのですが、お雑煮だけでなく、他のお食事もとても美味しいところでした

これは数年前のお正月、和歌山県勝浦地区内の宿で頂いたもの。

白みそより、少し茶色がかっているような…自家製の味噌かもしれない。

出汁は…何だろう?もしかして鮎だったり?

このお雑煮の出汁の風味、普段口にする味噌汁とはなかなか異なる味わいで、とても美味だったのです。

餅は、大きな楕円形のような形に作ったものを輪切りにして、それを焼いて入れています。

これは、我が家みたいにオーブントースターでチンしたのではなく、網の上でちゃんと焼かれたお餅で非常に香ばしい。

花形のニンジン、細かく切った薄揚げ、そして白菜も入っていた。

やはり宿を長年切り盛りしているご高齢のご婦人は、ホントに料理上手だなと感激します

この美味なるお雑煮、間違いなく素晴らしい日本文化であり、芸術であると思います。

これは5年くらい前の元日、山口県湯田温泉で出会ったお雑煮。

お澄ましですね。

餅は、焼いていない角餅。

鶏肉と、銀杏切りの大根。

この他にも、これまでの人生でいくつかのお雑煮体験をしたことのあるC職員ですが、画像と記憶に残っているのはこのくらい…

どこかで、小豆あん入りのお餅のお雑煮を食べたことがあったかもしれないけど、どこの地域だったかな…?

そうそう、先日NHKのテレビ番組で観たところによると、白みそ雑煮は関西圏と四国の一部、赤みそは福井県と三重県の一部、小豆雑煮は中国地方の日本海側あたり、その他の大部分の地域はお澄まし雑煮…とのことでした。

でも、東海地方は赤みそ文化かな?とC職員は思ったのだけど、お雑煮に関してはお澄ましなのでしょうか?

異文化雑煮の人同士が結婚すると、お雑煮の味つけでなかなか揉めたりしそうですね

可能ならば、そもそもの「お雑煮」というものの始まりについてなど、深く掘り下げて書いてみたいもんですが、C職員はそんなに勉強熱心な人物ではないため、まあこのくらいにしておきます。

(NHKの番組では確か、胃腸など疲れた臓器を労り身体を養生するために食べる汁物を「保臓」と呼び、それが「烹雑」に変化し、さらに「雑煮」に遷移していった…と解説していたかと)

現代、交通手段や情報通信手段の発達によって、人々が遠い地域を旅したり様々な情報を入手することが容易となり、お雑煮の異文化交流ができるようになったのは嬉しいことです。

しかし、お雑煮グローバリゼーションの波に飲み込まれ、日本中のお雑煮が交雑し、地域個体群のお雑煮遺伝子が攪乱されてしまったりしないかしら…と、ひとり勝手に心配になるC職員。

日本のお雑煮生態系の多様性がいつまでも保たれるよう、願うばかりです。

お雑煮の交雑というより、「お雑煮そのものが日本人に食べられなくなってしまう」というのが、リアルな日本の行く末かもしれません。

C職員はとりあえず、自分が死ぬまで和歌山のお雑煮を自宅で守り続けることにしますが、あと10年くらいしたら、餅はノドに詰めぬよう細かく切って入れたほうが良いかしら…

そうだ、C職員は年末から緩衝材で七福神を作ろうとしていましたが、布袋さんを作り、恵比須さんを作りかけたところで、えべっさんも今日で終わりとなってしまいました

これは、布袋尊(のつもり)。

こっちは、のっぺらぼうですが、恵比須天の制作途中の姿…

鯛と釣竿を作ってくっつける予定でしたが、もう時間切れで撃沈です