2022年06月22日

☆7月のイベント情報☆

_1-s.jpg)

-s.jpg)

このサムネイルをクリックすると、鮮明画像が拡大表示されます。

カラー画像が見えにくい場合はモノクロ版をどうぞ。

(左がカラー版

、右がモノクロ版

、右がモノクロ版 )

)以下に4つのイベントを個別ご紹介。

(内1つは関係者限定イベントですが)

以下のフライヤー画像も

クリックすると拡大表示されます。

↓ ↓ ↓ ↓

7/1㈮ ~ 7/3㈰

山田のリアルな飯画(めしが)展

山田のリアルな飯画(めしが)展

昨年もアート・キューブで飯画展示会を開催された、

「写実めし絵師」山田めしが先生

今年は当館との共催事業という形で

再びのご開催となります

右側のおいしそうな画像は、先生が制作されたフライヤー

空腹必至の展示会をどうぞお楽しみに

※なお、7/3㈰の同時開催ワークショップ

山田のリアルな塗り絵教室は、

ご好評につき既に満員となっております

お電話くださったにも関わらず

今回ご参加が叶わなかった皆様、

申し訳ございません

7/17㈰ ~ 7/18㈪㈷

第4回

アトリエティーダ作品展

アトリエティーダ作品展

毎年アート・キューブで開催してくださっている

子ども造形・絵画教室アトリエティーダさんの作品展です

7月は展示会が花盛りですね

7/17㈰

ミュージック・フェスティバル 2022

ミュージック・フェスティバル 2022オルガン・ステージ 和歌山大会

※関係者のみご入場可能イベントのため、

主催者様フライヤー画像はありません。

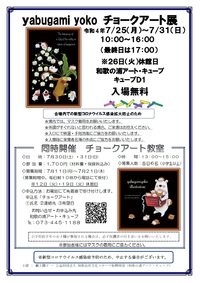

7/25㈪ ~ 7/31㈰

※7/26㈫は休館

yabugamiyoko

yabugamiyokoチョークアート展

7/30㈯ & 7/31㈰

yabugamiyoko

yabugamiyokoチョークアート教室

7/11㈪ ~ 募集開始

今年もアート・キューブとの共催事業として、

藪上陽子先生のチョークアート展&ワークショップを開催します

ワークショップは展示会最終の土日。

7/30㈯ 6名

7/31㈰ 6名

(各日定員6名ずつ)

募集開始は 7/11㈪ 10:00から です

毎年大人気の教室なので、どうぞお電話はお早めに

ワークショップの詳細は、近日中にまた

アップさせていただきます

※上記の7月イベント開催スケジュールは、

すべて 今日 6/22㈬ 現在 の情報です。

今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、

スケジュール等が変更になった場合は、

当ブログやホームページ等でお知らせいたします。

2022年06月19日

笹飾り、はじめました☆

今年も七夕用の笹をエントランスに設置

短冊その他、ご用意しております

ご自由に飾り付けを楽しんでいただければと思って…

どうぞみなさま、星に願いを

七夕までに、短冊で笹がいっぱいになりますように

2022年06月15日

2022クレパス画教室のご報告!

5/25㈬に開催した、当館自主事業ワークショップ

土井 久幸 先生 による

クレパス画教室

~美しい木漏れ日を描く~

のご報告をいたします

今回も先生の用意してくれた風景写真(カラー&白黒)を素材として、

受講者の皆様にクレパス画を学んでいただきました

これは、ひそかに撮影した土井先生のマイ クレパス

使い込まれたこのスペシャリスト用の85色のクレパス達から、一体どのようにしてあんな素晴らしい絵画が生み出されるのでしょう

このワークショップでは、その先生の秘密の技を惜しげもなく伝授してくださるわけです

それでは早速、今回の受講風景をご紹介していきます

↓ ↓ ↓

モノクロのデッサン

モノクロのデッサン

(鉛筆や木炭で)

キャンバスに構図を描き付け、絵画の土台となる部分を制作していく段階です。

白黒風景写真をキャンバスに重ね、上から鉛筆で強くなぞり描きし、キャンバスに写していきます。

(事前に白黒写真の裏面は木炭で塗りつぶしているので、カーボン紙を使ったように転写できる)

構図を描く際に写真をトレースするのは、高名な画家も取り入れることのある手法。

午前~夕方という長時間を設定した本ワークショップではありますが、それでも奥が深いクレパス画技法を1日で習得するのは大変なこと

もし1人1人風景スケッチから始めると、数日がかりの教室となってしまうことでしょう。

三次元の風景(立体)を二次元のキャンバス(平面)に再構築して表現するのは、なかなか骨の折れるひと仕事なので…

でもトレースでスケッチの手間を省略することにより、貴重な受講時間を有意義に使っていただけるのです

トレースできたら、木炭でモノクロ画として描き込んでいきます。

この段階では「色彩」は埒外に置き、

飽くまでも「モノクロームの風景世界」と考えて描くのですね

「白」「黒」「グレー」という「濃淡」で描き分けます。

風景スケッチから描く場合などは、このモノクロ化(と呼んでいいのでしょうか)が結構難しいようです。

実際のスケッチのフィールドでは物体が多面的に見えて情報量が非常に多く、人間は様々な脳内補完をしてしまいがち。

「そういう時は、目を細めて見るといいんです」と先生。

明暗の強弱を見極め、純粋に濃淡の次元で表現したい時…

わざと目を細めてピントをぼかした見方をすることにより、色味の情報を排し、対象物の「概要」というか「真実の姿」がポッカリと浮かび上がって見えてくるのですね

でも、今回のように白黒写真を元に描くなら、モノクロ化の作業も比較的容易となります

フィールドでの風景スケッチで立体世界を平面化する際も、きっと先生のおっしゃる「目を細める」技は役立ちそうですね。

さて、しっかりと描けてきましたね。

「炭で絵が真っ黒になってしまわないか?」と心配しなくて大丈夫

描き過ぎた部分は、練りゴムで炭の色を取って修正できるし。

モノクロデッサンを描き終えたら、木炭の定着スプレーで固定します。

クレパスデッサン

クレパスデッサン

(淡いベース色を仕込む)

ここでクレパスの登場

でも先生曰く、まだ「クレパスデッサン」の段階とのこと。

淡い色のベース部分を作っていくというか…

多層構造のクレパス画の「深層部を仕込んでいく工程」と言えるでしょうか。

完成した絵の表面に出る色とは異なる色を下に入れることにより、画面の色彩の幅が広がるのです。

ルノワールやモネは、補色(反対色)を下に仕込んでいたそうです。

まず使うのが、イエローオーカー(黄土色)のクレパス。

木炭で描いたところ全てを、この色に置き換えるように着色していきます。

後々他の色の邪魔をしないイエローオーカーは、しっかりと塗っていきます。

こういう弱い色から着色を始めるのは、油彩も水彩も同じとのこと。

木炭で描いていない白いままの画面は、全てホワイトのクレパスで塗ります。

このクレパスデッサンの段階では、

塗っていない部分がないよう、完全に全画面をクレパスで塗ります。

はみだして塗っても、イエローオーカーとホワイトが混ざっても大丈夫

「混じることでそれが味わいにもなる」と先生は言います

固有色を塗る

固有色を塗る

いよいよ本格的な着色の段階に入ります

「固有色」とは、物体そのものが本来持つ、明らかな固有の色…と言えばよいのでしょうか。

物の色の見え方は、その時どきの光の強さと色調によって変化しますが、それを加味しない本質的な強い色のことですね。

たとえばトマトなら赤、バナナなら黄、という感じ。

まずはこの固有色で、ザックリと着色していくのです。

「派手などぎつい色を大まかに入れる

」と先生。

」と先生。

そう、まだ完成の色でなくていいのです。

どぎつく見えても、この固有色は後々ブレていき、白っぽい色に戻っていきがち。

だからしっかり塗るのだそうです。

クレパスデッサンで塗ったイエローオーカーが全て固有色で隠れるよう、しっかりと。

ホワイトが塗られている部分にも、必ず何かの色を載せます。

ただし、「黒」のクレパスは使わない。

どんなに黒く見える部分に対しても、まだこの固有色を塗る段階で「黒」を使うことはしないようです。

画面を溶かす

画面を溶かす

さて、ここでちょっと衝撃的な工程が入ります

クレパスを溶かす作用のある油液を使います。

揮発油「ペトロール液」を、キャンバス画面全体に塗り、布で拭うのです

クレパス画体験が初めての人にとっては、ちょっとドキドキする作業かと。

平筆や丸筆にペトロールを含ませ、固有色に彩られた画面を叩くように塗っていきます。

まずは色の濃いところ、暗いところを先に。

筆を拭い、次に淡く明るいところを。

画面の紙の目がペトロールで埋まっていきます。

その後、布で画面を思い切ってサーッと拭います

すると画面が…

確かに溶けました

メロウな空気感を醸し出す絵画に突然変貌を遂げ、ちょっとビックリ

「さあ、これで小さな子のお絵描きのような段階を脱して、

一気に大人のクレパス画に変わりましたね」

先生の言葉に皆さん深く頷いています

この先の工程が楽しみ

時刻は11:30…

「ここでお昼にしましょうか

」

」ペトロールは10分ほどで乾くそうですが、ちょうどお昼どきなので休憩になりました

続きは13:00から

影の色を全体に入れる

影の色を全体に入れる

(グレージング)

お昼前には「固有色」を塗りましたが、次はその上に「影」の着色をしていきます。

今回の教室のサブタイトルは「美しい木漏れ日を描く」…

まさしく光と影を描く工程こそが、土井先生のこのワークショップの醍醐味と言えるのでは

影の色調を画面全体に入れることを、「グレージング」とか「グラッシュ」と呼びます。

西洋絵画では水彩画を除き、このグレージングから先に行い、その後明るい光を描いていくという手順になるそうです。

「皆さん、緑色の葉っぱの影の部分って、何色だと思いますか?」

先生が語り始めます。

「緑の影は『濃い緑』ではないんです。固有色をそのまま濃くしたものがその物体の影の色、とは決してならない」

なるほど…「彩度」と「明度」とを分けた考え方が必要になるのですね

影は影の色として、固有色の上に存在するもの。

万物には影がある。まず光があって、光が全ての物体に影を作っている。

「明らかにとても明るいところの他は、全部影を入れます」

だから絵画においては、固有色の上に影の色を、画面のほぼ全体に塗っていくことになる。

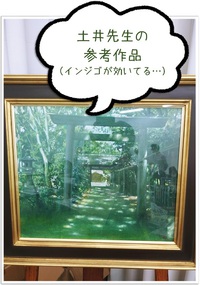

「143番のインジゴなんかが、影の色として適してるというか、しっくりくるんですよね」

インジゴ(インディゴ)は、濃い濁った青色。

そういえば土井先生の作品に、この青い色調をよく見るような気がします。

特に近年の神社画などで、この「インジゴに画面が支配された」ような世界観の作品が多いような…

(↓ 光が反射し先生の絵が見えにくくてスミマセン)

当ブログ担当職員の私、以前からこの色調を「土井ブルー」などと…ひとり勝手に呼んでいたりしましたが

(勝手に名付けてスミマセン)

でもこの「143番インジゴ」というクレパスこそが、この土井先生の絵画のブルーな世界観の秘密だったのかな

今回の教室ではインジゴでのグレージングを先生に教えてもらいましたが、グレージングによく使われる色は他にもあります。

クラシックな絵画では、茶色を使ったりもするようですね。

土井先生の作品集を拝見していても、決してインジゴばかりではなく、作品によって色調はそれぞれ。

いずれもこのグレージングの色によって、作品の世界観が決定されています

ペトロール液で画面をぼかす

ペトロール液で画面をぼかす

グレージングが終われば、またペトロール液を全体に。

午前の最後に画面を「溶かした」時と同様、濃くて暗いところから順に、やさしく筆で画面に叩き込んでいきます。

またしても、グッとエモーショナルな絵に変身しました

明るい色を露出させる

明るい色を露出させる

グレージングで「影」の世界観を入れた後は、「光」の部分に取りかかります。

「さて、ここからは引き算を…きっと楽しい工程になるかな、と

」

」そう言って先生が手にしたヘラのようなアイテムは、ペインティングナイフ。

↓

「こうして削って、明るい部分を露出させるんです」

ナイフ(割りばしでも可)でグイと削ると、クレパスデッサンの段階で下地として塗っていた白い部分が姿を現しました

そのあまりの鮮やかさに、受講者の皆さんから歓声が

これは…ペトロールで画面を「溶かした」時以上の衝撃と感動でした

先生が微妙にドヤ顔になったのも当然のこと

削るだけではなく、指でこすったり、ペトロールで拭う方法でも、明るい部分の露出ができます。

やわらかい光の表現が可能なので、木漏れ日部分などを描き出す際にいいですね。

ペトロールでクレパスをゆるませてから乾いた布部分で拭き取るのですが、コツが要りそうですね。

明るい部分の着色

明るい部分の着色

クレパスデッサンの明るい色を露出させた上に、さらに明るい部分の着色をしていきます。

光を受けた建物の外壁、樹木の明るく輝く部分、そして地面に描き出された美しい木漏れ日など…

木漏れ日の色調は、緑、レモンイエロー、白などで構成するとよいそうです。

樹木の葉は、緑、黄緑、黄、白などを使います。

後ろから前、濃いところから淡いところ、暗いところから明るいところ…

そういう手順で塗り重ねていくと自然な仕上がりに。

↑

画像中の先生のセリフの「力を入れ過ぎてブルブル震える動きを利用」というのは、冗談とも本気ともつかぬ口調に聞こえたのですが…

おそらく先生自身は、本当に実践しておられるのかと。

独自に編み出したそんなウラ技

まで伝授してくださるとは素晴らしい

まで伝授してくださるとは素晴らしい

先生に倣い、皆さん一斉に激しい点描作業を開始。

キツツキの群衆がいるのかと思うような「コンコンコンコン…」という音がこだまする制作室C1

「絵に失敗というのはないから」

という言葉を、先生は以前からおっしゃいます。

このクレパス画に関しては、特にそう。

削ったり拭い取ったり。

描き込んで、クレパスを立体的に盛り上げて重厚感を出したり。

何度でも、どこまででも、クレパス画は描き込むことができるのです

そして完成すれば、クレパスワニススプレーで固定。

このスプレーが開発されて以降、クレパスを使った絵画作品の安定的な保存は可能となりました。

そうして「クレパス画」という絵画分野が確立されたのです

「クレパス画家」を標榜し、その道のプロフェッショナルとして活動する日本人は、現在5人のみ。

土井久幸先生は、その中の1人なのです

さて、受講者の皆さんの作品が完成

素晴らしい…本当にどなたも、見事な作品に仕上がりましたね

今回の受講者全員が「クレパス画体験は初めてだった

」というのが信じられないくらい

」というのが信じられないくらい

「大成功のワークショップだった

」

」と先生はおっしゃいます。

「同じモチーフを描いているにも関わらず、みんなが違う絵画となった。みんなが違う。それが面白いんです

」

」

画像中の先生のセリフの通り…

クレパス画には「失敗」はない。

そして、「終わり」も「完成」も、あってないようなもの。

描いても描いても描き足りなかったり、もっともっと描き続けたくなったり。

どこを描き終わりにするか、何をもって完成とするかは、描く本人が決めるしかない。

でも先生のおっしゃる通り、ひとつの作品に長くこだわるより、何枚も何枚も描いてみることがよいのかも。

そしてたくさんの絵に触れ、自分の好みの幅をひろげる。

多様な作風や技法に触れることが、自分の可能性を探ることともなるでしょう

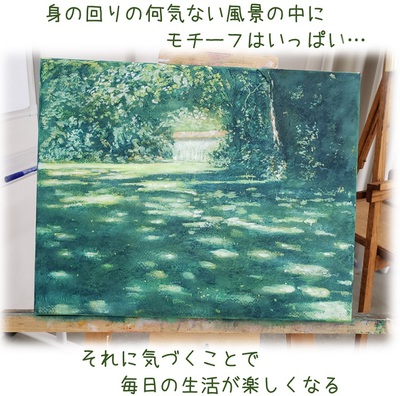

このワークショップ中、皆さんにレクチャーしがてらサラサラと描いた先生の作品が下の画像。

さすがの仕上がり

…と我々には思えるけれど、先生にとっての「完成」を問いかけたなら、きっとまだまだ先におありなのかな?と思います。

…と我々には思えるけれど、先生にとっての「完成」を問いかけたなら、きっとまだまだ先におありなのかな?と思います。

そう、普段何気なく目にしているもの全てが、絵画のモチーフとなり得るのです。

たとえば、暮れなずむ夕刻の海。

黎明の東の空。

氏神様の奥の鎮守の森のざわめき。

雨だれ伝う軒先の草花。

木陰で休む野良猫…

絵画を通してそんな身近な風景の美しさに気づけば、毎日の生活が輝き出しますね

そのように人生に彩りをもたらすために、芸術とは存在するものかもしれません

※「クレパス」は(株)サクラクレパスの登録商標です。

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at

19:01

│Comments(0)

│★自主事業イベント│★ワークショップ│土井久幸先生ワークショップ│★イベント終了後のご報告記事│イベント報告

2022年06月13日

花手水…

明日から梅雨入りするという話の関西

梅雨前に行うとよいそうで、

ペチュニアの切り戻しをしました

カットした花を水に浮かべてみたのですが…

かわいい容器が見当たらなくて

寺社の花手水舎のように素敵にはできないけど、

いかがでしょう

自称「アート・キューブのマスコットゆるキャラ」

のキューちゃん。

この撮影前、花を覗き込んでいて

水にジャボンと落下した のを

のを

職員はしかと目撃しました

身が軽いので沈まずに済み、

無事這い上がっていましたが

よく見るとキューちゃんの顔面からは水滴が…

落ちた瞬間のおもしろ写真も載せようとしたけど、

キューちゃんがヤメテくれと言うので

差し控えます

梅雨前に行うとよいそうで、

ペチュニアの切り戻しをしました

カットした花を水に浮かべてみたのですが…

かわいい容器が見当たらなくて

寺社の花手水舎のように素敵にはできないけど、

いかがでしょう

自称「アート・キューブのマスコットゆるキャラ」

のキューちゃん。

この撮影前、花を覗き込んでいて

水にジャボンと落下した

のを

のを職員はしかと目撃しました

身が軽いので沈まずに済み、

無事這い上がっていましたが

よく見るとキューちゃんの顔面からは水滴が…

落ちた瞬間のおもしろ写真も載せようとしたけど、

キューちゃんがヤメテくれと言うので

差し控えます

2022年06月01日

山田のリアルな塗り絵教室、6/12㈰から募集開始!

ご好評につき、満席 となりました

キャンセル待ちの受付も終了しております

( 6/12㈰ 10:30 )

こちらをクリックすると、クリアな画像が開きます。

昨年当館を会場として開催され大好評だった

「写実めし絵師」 の

山田 めしが 先生

山田 めしが 先生  による

による

山田のリアルな飯画展(めしがてん)

山田のリアルな飯画展(めしがてん)  が、

が、

今年はアート・キューブとタッグを組んで

再び開催となります

今回も多くの空腹者続出が予想される展示会

日時等は以下です

●開催日時 7/1㈮~7/3㈰

10:00~17:00

※最終日は18:00まで

●入場料 無料

●会 場 展示室D1

そして今年は展示会だけではなく、

最終日にワークショップを同時開催します "

"

めしが先生のリアルな原画をお手本とし、

先生のデッサン画の上に、ぬりえ感覚で

着色体験ができます

本物の料理そっくりなあの立体感や色合い、

おいしそうな照り輝く質感を出すにあたっての、

先生の究極の表現技法を伝授していただきましょう

めしが先生の愉快なお人柄に接し、

楽しいワークショップの時間を

過ごしていただけると思います

募集開始は 6/12㈰ 10:00 から

ご応募はお早めに

↓ ↓ ↓

山田のリアルな塗り絵教室

山田のリアルな塗り絵教室

●開催日時

7/3㈰

13:00~15:00

●参加費

1,200円

※材料費・傷害保険料込

●募集人数

6人

●募集期間

6/12 ㈰ ~ 6/24㈮

(受付期間中毎朝 10:00~)

※先着順

●募集方法

電話のみ で受付

●お問い合わせ・ご応募は…

↓ ↓ ↓

和歌の浦アート・キューブ

(公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団)

073-445-1188

073-445-1188

※火曜日(6/14・6/21)は休館日です。

お申し込み時はご注意ください。

キャンセル待ちの受付も終了しております

( 6/12㈰ 10:30 )

こちらをクリックすると、クリアな画像が開きます。

昨年当館を会場として開催され大好評だった

「写実めし絵師」 の

山田 めしが 先生

山田 めしが 先生  による

による 山田のリアルな飯画展(めしがてん)

山田のリアルな飯画展(めしがてん)  が、

が、今年はアート・キューブとタッグを組んで

再び開催となります

今回も多くの空腹者続出が予想される展示会

日時等は以下です

●開催日時 7/1㈮~7/3㈰

10:00~17:00

※最終日は18:00まで

●入場料 無料

●会 場 展示室D1

そして今年は展示会だけではなく、

最終日にワークショップを同時開催します

"

"めしが先生のリアルな原画をお手本とし、

先生のデッサン画の上に、ぬりえ感覚で

着色体験ができます

本物の料理そっくりなあの立体感や色合い、

おいしそうな照り輝く質感を出すにあたっての、

先生の究極の表現技法を伝授していただきましょう

めしが先生の愉快なお人柄に接し、

楽しいワークショップの時間を

過ごしていただけると思います

募集開始は 6/12㈰ 10:00 から

ご応募はお早めに

↓ ↓ ↓

山田のリアルな塗り絵教室

山田のリアルな塗り絵教室

●開催日時

7/3㈰

13:00~15:00

●参加費

1,200円

※材料費・傷害保険料込

●募集人数

6人

●募集期間

6/12 ㈰ ~ 6/24㈮

(受付期間中毎朝 10:00~)

※先着順

●募集方法

電話のみ で受付

●お問い合わせ・ご応募は…

↓ ↓ ↓

和歌の浦アート・キューブ

(公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団)

073-445-1188

073-445-1188

※火曜日(6/14・6/21)は休館日です。

お申し込み時はご注意ください。