2021年02月21日

3月のイベント情報☆

今日は汗ばむほどの陽気でした

ジュニア駅伝のランナーさんたちがご健闘されているお姿を、事務所の窓辺から

応援させて頂きましたよ

ジンチョウゲの芳香が春の足音を知らせる季節

スギ花粉症の方には、たいへんつらいシーズンでもありますが

野鳥たちも渡りの時期が近づいてきたようで、採餌に励む姿が目につきます

(このエントリの最後にツグミの写真を載っけました

)

)さてさて、3月のアート・キューブイベント情報を掲載致します

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

画像の細部が見えにくい場合、こちらをクリック拡大してください。

↓

主催者さんのフライヤー画像も4つ掲載します。

全て、クリックすると拡大表示されます。

↓ ↓ ↓ ↓

3 / 3㊌ ~ 3/13㊏

日本遺産 ”絶景の宝庫 和歌の浦”

フォトコンテスト写真展

昨年9月から11月にかけて実施されたフォトコンテストの入賞20作品、

および地元で活躍される写真家の方の作品を展示。

和歌の浦の美しい風景写真などがたくさん見られるようです

入場無料

3 / 7㊐

第26回

え~む Fresh Consert

ピアノグループえ~む研究会さんによる、アート・キューブでの開催は初めて

となるフレッシュコンサート

入場料500円

3/13㊏

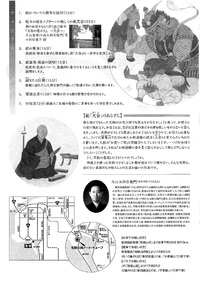

~能楽へのいざない~

絵本とともに楽しむ能

「大会(だいえ)」

小さなお子さまから大人の方までが対象の、分かりやすい能楽セミナー

このセミナーには素晴らしい講師の方々が来てくださるということで、

主催者さまもお喜びのご様子でした

参加費は500円ですが、小学生以下の方は無料とのこと

3/27㊏

バレエがもっと好きになる ―

アーツクラシックバレエ

クラス発表会

アーツクラシックバレエの研究生のみなさんの発表会

入場には招待券が必要となります

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

これは、アート・キューブAホール芝生広場にいたツグミです

この鳥を見かけると、「春が近いのか」と実感します。

秋にシベリアのほうから群を成して日本各地に飛来する「冬鳥」ですが、

我々の生活圏でよく目にするのは今の時期かと思います。

3月頃にはまた北に向けて飛び立っていくそうですが、その前に

腹ごしらえをしているのでしょうか?

芝生に顔を突っ込んで何かをついばんだかと思えば、写真のように

顔を上げてキュッと胸を反らし、周囲を窺っています。

ついばんで胸を反らし、テケテケと走ってピタと止まり、また胸を反らしては

数メートル走り…

一連の動作が「だるまさんがころんだ」にたとえられたりもする鳥です。

日本では繁殖行動をしないため、求愛時期の鳴き声である「さえずり」を

聴くことがなく、あたかも「口をつぐんでいる」かのようなので、「ツグミ」という

日本の標準和名がつけられたとのこと。

キューブ周辺では愛らしいメジロも見かけるし、和歌浦湾の干潟にはカモ類や

「旅鳥」のシギ・チドリ類も飛来します。

かわいい写真が撮れたら、またご紹介させてください

緊急事態宣言の成果か、都市部での新型コロナの感染拡大は

減少傾向にあるようですね。

(「下げ止まり」の状態でもありますが

)

)和歌山県はこのところ、ひとケタ台におさまっているようで…

そして、日本でもついに始まったワクチン接種。

まだ「終息」の日は近くはないでしょうが、まずは第一歩

という気がします。

という気がします。夜明けは必ず訪れるでしょう

くじけず頑張りましょうね

2021年02月14日

「潟をなみ寄席」のご報告!

紀の会さん と アート・キューブ との共催事業

第6回「潟をなみ寄席」 を

1月30日㊏、31日㊐の両日、開催致しました

ご来場くださったみなさま、有難うございました

※ 「紀(しるす)の会」

あの ”和歌山のおばちゃん” こと 桂枝曾丸さん を講師として実施した

「文化庁支援事業 和歌山市民会館ワークショップ」の修了生で結成された

落語倶楽部です

以下に「潟をなみ寄席」当日の模様をレポート致します

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

1/30㊏ 初日

1/30㊏ 初日

この日ご出演の7名のみなさんです

前列左から:

ぱふく亭 笑音 さん

ぱふく亭 笑音 さん  星家 するめ さん

星家 するめ さん  美山 はな福 さん

美山 はな福 さん後列左から:

桜亭 不二子 さん

桜亭 不二子 さん  龍門亭 梅安 さん

龍門亭 梅安 さん おひさま亭 にっこり さん

おひさま亭 にっこり さん  笑泉亭 讃吉 さん

笑泉亭 讃吉 さん龍門亭 梅安 さん

『いたりきたり』

この演目は、二代目桂枝雀さんの創作落語ですね。

あらすじは…ちょっと捉えどころがなくて、説明しがたいかも

動物ネタのユルユルとした言葉遊びか?と思わせて、実は哲学的なテーマを

内在した深遠なもののようです。

もしやこれ、高い技量を要する演目ではないでしょうか

ご来場者アンケートには「ひょうひょうとした話の進め方が良かった

」と

」と

おひさま亭 にっこり さん

『盗人の仲裁』

このタイトルは古典落語ですね。

盗人と夫婦の滑稽噺

◎空き巣に入った長屋で、早とちり亭主に間男と間違われた盗人は

「いえ、わては盗人で」と白状

誤解が解けて「夫婦別れせずに済んだ」と喜んだ夫婦は、盗人をもてなし…

笑泉亭 讃吉 さん

『ガマの油』

有名な古典落語ですから、知識のない我々アート・キューブ職員にも、

このタイトルは聞き覚えがありました。

蝦蟇の油売りの、流れるような口上が聴かせどころ

「さあさあお立ち会い、御用とお急ぎでない方は~…」

アンケートには、聴衆を巻き込む讃吉さんの話術に対し「さすがは

」と

」と賞賛のお声が

桜亭 不二子 さん

『砂風呂』

◎旅先で男は、熱い砂風呂にええ塩梅で埋まりながら、隣に並んで

埋まっている連れの者と、日常の愚痴などやりとりし、マッタリしていた。

連れより先に砂風呂を出て、部屋に戻ってみると…

「不二子さんの人物表現の使い分けが巧みで素晴らしかった

」

」とのご感想が寄せられました

美山 はな福 さん

『子は鎹』

有名な人情噺ですよね。

◎大工の熊五郎は遊女に入れ上げたせいで女房子供と別れたが、

しかしその後改心

3年後に町で息子と再会した熊五郎、小遣いを渡し、

明日また鰻屋で飯を食う約束をするのだが…

後半では、ホロリと来ること間違いなし

タイトルに使われている「鎹(かすがい)」とはコの字型をした釘のことで、

建材の接続用に使われます。

一般の人はあまり目にする機会のない大工道具ですが、演者のはな福さんは

鎹の実物を持ってきて見せてくれました

ぱふく亭 笑音 さん

『化け物使い(パペット)』

◎人使いの荒さのせいで奉公人が次々辞めていくご隠居さんが、

化け物屋敷と呼ばれる家屋へ引っ越すことに。

新居に現れた化け物たちも、このえげつないご隠居に

こき使われてゆき…というお噺

この画像のように、笑音さんがお化け人形(手作り?)を駆使して

演じてくださいました

笑音さんの小道具はいつも大ウケして大人気のようです

星家 するめ さん

『狼講釈』

◎大坂でしくじって西に逃げた流れ者の男。

旅先で「講釈師だ」と偽って無銭飲食、挙句に逃亡するが、

森の中で狼の群れに囲まれた

「お前のような奴は食ってやる

」と迫る狼たちに、男は出鱈目な

」と迫る狼たちに、男は出鱈目な寄せ集めの講釈を垂れて…

アンケートには「するめさんの演じる、男の苦し紛れの寄せ集め講釈っぷりが

秀逸

」と書かれていました。

」と書かれていました。

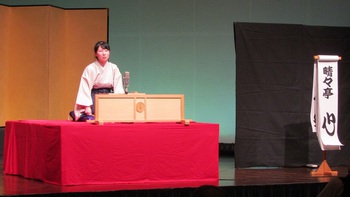

1/31㊐ 千穐楽

1/31㊐ 千穐楽

この日ご出演の7名のみなさんです

前列左から:

桜亭 不二子 さん

桜亭 不二子 さん  笑泉亭 讃吉 さん

笑泉亭 讃吉 さん  おひさま亭 にっこり さん

おひさま亭 にっこり さん後列左から:

晴々亭 心 さん

晴々亭 心 さん  龍門亭 梅安 さん

龍門亭 梅安 さん 美山 はな福 さん

美山 はな福 さん  星家 するめ さん

星家 するめ さん桜亭 不二子 さん

『平林』

有名な古典落語の笑い噺ですね。

◎手紙を届けるよう頼まれた商家の丁稚さんが、お使いの途中で行先を忘れてしまう。

手紙の宛名を見ればわかるはずが、自分が読み書きできないことに気づき、

道ゆく人に尋ねるのだが…

「タイラバヤシかヒラリンか~…」

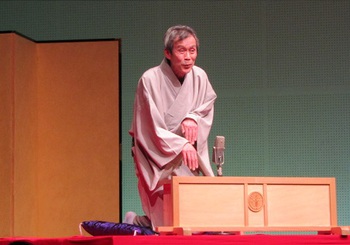

龍門亭 梅安 さん

『春風屋』

※うっかりこの梅安さんの一席の写真を撮り逃がしてしまいました

この『春風屋』も二代目桂枝雀さんの作品。

初日の『いたりきたり』もそうですが、桂枝雀さんの創作落語には、自然への畏敬の念や

「中庸の思想」とでも言うべき哲学が根底に横たわっている気がします。

そういえば演者の梅安さん、桂枝雀さんにお姿がよく似ていらっしゃいますね

(初日の『いたりきたり』の画像を見て頂ければわかるかと)

「春風屋~春風屋~ひと吹き十銭~…」

晴々亭 心 さん

『佐々木裁き』

◎名奉行で知られる佐々木信濃守が、市中で度の過ぎた

お白洲ごっこをする子供(桶屋のせがれの四郎吉)に驚き

、

、親と一緒に番所に出向くよう申し渡すが…というお噺。

この演目の演者の晴々亭心さんは、潟をなみ寄席当日、会場受付の

お手伝いをしてくださいました。

受付でご一緒した際、ブログ担当者のわたくしC職員が落語に関する

超初歩的なご質問を発したのですが、とても丁寧に教えてくださり

嬉しかったです

おひさま亭 にっこり さん

『ぜんざい公社』

◎ぜんざいを食いたくなった男が、街で「ぜんざい公社」を見つけて入ったものの、

お役所仕事のひどいたらい回しに遭い、なかなかぜんざいにありつけない…

という風刺噺

日本の三大公社が民営化される前くらいの創作落語かと思います。

アハハ…でもまぁ、そういうのも今は昔

今は役所も公共施設も、とっても親切丁寧ですよね

我がアート・キューブも、市民のみなさまに寄り添う開かれた公共施設として

日々精進しておりますので

“

“星家 するめ さん

『不動坊』

古典落語の1つ。

◎働き者のやもめ男・利吉に、講釈師の亭主・不動坊を病で亡くした後家さんとの

縁談が持ち上がる。

長屋のやもめ仲間どもは嫉妬し、不動坊の幽霊を仕立てて利吉を驚かせてやろうと

一計を案じるが…

美山 はな福 さん

『お見立て』

これも有名な古典落語。

わたくしC職員、この演目の終わり頃からようやく落語会場へ入らせて頂き、

直に拝聴することができました。

はな福さんの豪快なお噺っぷりに感激

最初からまるまる一席、ちゃんと聴かせて頂きたかったです

オシイコトヲシタ~

オシイコトヲシタ~◎花魁の喜瀬川は、大嫌いなお客の杢兵衛が訪ねてきたことを疎み、

妓夫の喜助に頼んで居留守を使う

喜瀬川にとっては生理的レベルで嫌悪する杢兵衛だが、杢兵衛のほうは

すっかり喜瀬川に惚れ込んでいるもんだから、喜助の「病で臥せっている」

という言葉にも「では見舞いに」と食い下がり…

笑泉亭 讃吉 さん

『時うどん』

これも有名なお噺で、江戸落語の『時そば』の原型とのこと

◎要領よしの兄貴分といささか足りない弟分の2人は、うどんを食いたいのに

持ち合わせが足りない。

そこで兄貴分はうどん屋を騙し、十六文のうどんを十五文で食うことに成功した

味をしめた弟分は、翌日兄貴分を真似てひとりうどん屋に向かうのだが…

C職員、この讃吉さんのトリの一席は最初から最後まで全て、

この耳で確かに聴かせて頂きました

いや~こんなに面白いのなら、もっと無理してでも早い時間から会場に潜入し、

他の方のお噺もたくさん聴かせて頂けばよかったです

クヤシイ~!!

クヤシイ~!!そして、楽しい寄席の時間はあっという間に過ぎ去ってしまいました…

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ご来場のみなさまにはアンケート回答にご協力をお願い致しましたが、

「みなさん芸達者で素晴らしい。熱演に大変満足しました」

「テレビで観るプロの落語家さながらで、とても見ごたえがあった」

など、絶賛のお声ばかり

わたくしC職員もですが、落語が初めてだという隣の席のB職員なんかも

「みんな声がよく通ってお噺上手、すごく面白かった

」

」と大喜びで会場から戻ってきていました。

本当にみなさん素人さんなのかしら

とびっくりしますよね

とびっくりしますよね

そしてアンケートでは、

「コロナ禍の中、開催ありがとう!」

「身近に落語に接することができてうれしかった」

「いっときコロナを忘れ、元気をいただきました」

「笑うのが一番のストレス解消」

といったお声も頂戴しました。

本当に、笑いは心身の健康にとって一番の薬だと思いますもの

当日は、我々スタッフに行き届かぬ点もあったかと思いますが、

こうしてお喜びの声を頂けてとても嬉しいです

また、このイベントへのご感想ではありませんが、

「このホールは素晴らしい。和歌浦の周辺の景観も美しいし、

和歌山の文化芸術の醸成にもっと活用されてほしい施設です」

とのお言葉も、アンケートにはありました。

そうですね

さらに多くのイベント開催で利用して頂けるよう、また当館自身の事業でも

様々なアイデアを発信していけるように頑張りたいです

ただアート・キューブは、敷地内の屋外にそれぞれ独立して建っている

A・B・C・D各棟により構成される施設であり、広いロビーのような

屋内空間が存在しません。

その構造上の問題により、暑さ寒さが厳しい季節や悪天候の日は、

大勢の参加者に長時間待っていただけるスペースの確保が困難です。

そんな当館における、コロナ禍の中の真冬のイベントということで、

「密」も「寒さ」も避けてご来場者をスムーズにご案内できるかどうか?

という点で、スタッフは開催前、随分頭を悩ませたものです

そして、会場のAホールとは別に受付部屋や待機部屋を設ける等の

対策を講じ、迎えた開催当日…

落語ファンの方々やご近所のみなさま、観光で和歌浦を訪問された人々が

ご来場くださいました

検温やアルコール消毒、来場者名簿作成のためのご記名にご協力くださり、

まことにありがとうございました

充分に間隔を空けた客席で、マスクをした来場者のみなさんが、

各々に大笑い

そんな安全な形で、楽しい落語会を開催し、みなさまに喜んで頂けてよかったです

でもアンケートには…

「満員の中でできる時期がきますように」

という願いも書かれていました。

ええ、本当に…

早くそんな日常が帰ってきてほしいものです

世界中のみんなの共通の願いごとですね

しかしコロナ禍の中にあっても、紀の会さんは精力的に活動を続けておられます。

「潟をなみ寄席」の後は、南コミセンでの落語会、そして市民会館での「伝法橋亭」と

予定は目白押し。

詳細は紀の会さんのブログをご覧ください。

↓

https://ameblo.jp/myougashirusu/

コロナ対策を実施しながらの活動でノウハウをお持ちの紀の会さんのお蔭で、

当館での「潟をなみ寄席」も無事終了できました

駐車場や会場前でのご来場者誘導などもメンバーさんが率先して

受け持ってくださったり…

本当にありがとうございます

落語 というすばらしき日本の伝統話芸に触れることができて、我々スタッフも

とても感動致しました

衣装や小道具などはもちろんお使いになるものの、でも

話術と表情、身振り手振りだけ…そう、ご自分の身ただひとつで、

あれほどの笑いあり涙ありの物語を演じ、見事に表現し切ることができるとは…

この究極の芸能には、人間の無限の可能性を感じさせられます

ずっと後世にまで受け継いで頂きたく、切に願います

紀の会さんの益々のご活躍を楽しみにしております

当館での「潟をなみ寄席」も、また第7回の開催も期待しておりますので